葬式や告別式といった厳粛な場では、参列者の服装や身だしなみが遺族や周囲の方々に与える印象を大きく左右します。中でも、女性が気をつけたいポイントのひとつが「帽子」です。

喪服のマナーについては広く知られていますが、「帽子はかぶるべきなのか?」「もし着用するならどんな帽子がふさわしいのか?」と疑問に感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、女性が葬式に帽子をかぶる際に知っておきたいマナーや選び方、季節や立場による違いなどを詳しく解説します。

マナーを守りつつ、故人への敬意と配慮をきちんと表せるよう、ぜひ参考にしてください。

葬式で女性が帽子をかぶるのは失礼?正しい選び方ガイド

・女性は葬式に帽子をかぶってもいいのか?

・葬式で帽子を被る際の基本マナー

・お葬式で帽子を被るようになった理由とは?

女性は葬式に帽子をかぶってもいいのか?

一般的に、葬式において女性が帽子をかぶることはマナー違反ではありません。むしろ、屋外で行われる告別式や墓前での焼香などでは、直射日光や雨・風を避けるために帽子が必要になる場面もあります。また、ヨーロッパやアメリカなどでは、葬儀の際に女性が黒い帽子を着用することは一般的な礼装のひとつとして定着しています。日本でも、近年は形式や慣習に柔軟性が出てきたことから、葬儀の場で帽子を着用する女性も見られるようになりました。

ただし、注意したいのは「どんな帽子を、どのようなタイミングでかぶるか」によって、印象は大きく変わります。葬式という場は、喪主や遺族だけでなく、他の参列者も故人への思いを胸に、静かに時間を過ごしています。そうした中で、目立つ帽子や派手な装いは場の雰囲気を乱しかねません。

そのため、帽子の使用はあくまで場にふさわしく、控えめな配慮として行うことが大切です。帽子のマナーをしっかり押さえておけば、失礼のない装いで安心して参列することができます。形式を重んじる場面であるからこそ、帽子の選び方や着用マナーには注意が必要です。

葬式で帽子を被る際の基本マナー

1. 帽子の色は黒、素材は光沢のないものを選ぶ

葬儀において最も重要な服装の基本は「黒一色で統一された落ち着いた装い」です。喪服だけでなく、バッグや靴、小物類、そして帽子にもこのルールは当てはまります。特に帽子は目線の高さに位置するため、意外と人目につきやすいアイテムです。だからこそ、色や素材に配慮して「主張しすぎない帽子」を選ぶことが求められます。

具体的には、帽子の色は深い漆黒に近い黒色が理想です。ネイビーやチャコールグレーなどの暗色系は一見して落ち着いた色合いですが、「黒以外」として判断されることもあるため避けたほうが無難です。

また、素材にも注意が必要です。光を反射するようなツヤのある帽子は、華美な印象を与えるため葬儀には適しません。選ぶべき素材は、ウール、フェルト、綿などマットな質感のもの。特にフェルト素材のシンプルな黒い帽子は、格式がありながらも控えめな雰囲気を演出できるためおすすめです。

寒い季節でも、ファー素材や装飾的なステッチの入ったものは避けましょう。季節感よりもまずは「場の空気にふさわしいかどうか」を最優先に考えて選ぶことが大切です。

NG例:

- 鮮やかな赤やピンク、白などの色の帽子

- 光沢感があり、目を引く金属的な色合いの帽子

- 華やかな色を基調にしたリボン付きや花付きの帽子

2. 装飾はできるだけ控えめに

女性用の帽子には、リボン、レース、パール、花飾りなどの装飾があしらわれているものが多くありますが、葬儀の場ではこうした装飾が場違いであると受け取られる可能性が高いため注意が必要です。

「黒色だから」「落ち着いたデザインだから」と思っていても、光が当たったときにリボンが反射したり、レースが揺れたりすることで思った以上に目立ってしまうこともあります。

また、花を模したモチーフやリボンなどの装飾は、華やかさや女性らしさを演出するためのものであり、悲しみや静けさを大切にする葬儀の雰囲気には合わないことが多いです。

最も適しているのは、何の飾りもついていない、無地でベーシックな黒帽子です。素材の凹凸や切り替えもできるだけ控えめにし、シルエットもコンパクトでシンプルなものが好まれます。

「少し味気ないかな」と感じるかもしれませんが、葬式という場では控えめな装いこそが最大のマナーであり、故人や遺族への敬意を表す誠実な姿勢とされます。

NG例:

- 大きなリボンがついた帽子や花が飾られた帽子

- 目を引くビジューや金属製の装飾がついた帽子

- 光沢感のある布地に装飾的なアクセントが加えられた帽子

3. 大きすぎるつばの帽子

大きなつばの帽子は、葬儀の場で非常に目立ってしまうため不適切です。特に、葬儀中に参列者が帽子のつばで顔を隠したり、視界を遮るようなことがないようにすることが大切です。周囲の参列者や遺族に配慮して、帽子のサイズを選ぶべきです。大きすぎるつばの帽子をかぶることで、他の参列者の目を引きすぎ、礼儀を欠く印象を与えかねません。大きすぎるつばの帽子は葬儀の場では適切でないため、参列者同士が気持ちよく過ごせるように、つばの広さやデザインに注意を払いましょう。

NG例:

- つばが広すぎるストローハットやワイドブリムハット

- 目立つつばの大きさのあるトーク帽

- ボリューム感がありすぎるデザインの帽子(例えば、非常に大きなリボンがついているもの)

4.カジュアルな帽子

NG理由:

お葬式は非常にフォーマルな場であるため、カジュアルなアイテムを身に着けることは適切ではありません。スポーツキャップやサンバイザー、デニム素材の帽子など、カジュアルすぎるデザインは葬儀の場にはふさわしくないとされています。これらは、軽すぎて真剣な場にそぐわないため、避けるべきです。フォーマルで落ち着いたデザインを選ぶことが求められます。例えば、シンプルな黒のトーク帽などが適しています。葬儀にふさわしい、格式を重んじたアイテムを選ぶことが重要です。

NG例:

- スポーツキャップやサンバイザー

- デニム素材やカジュアルな生地で作られた帽子

- 明るい色で、装飾のあるカジュアルな帽子

5. 髪型と帽子のバランスも意識する

帽子をかぶる際は、髪型との相性や脱帽後の印象にも気を配ることが大切です。特に葬儀では、帽子を脱いだあとの髪型が乱れてしまうと、見た目の清潔感や礼儀正しさにも影響します。

帽子を着脱しやすく、また脱いだあとも崩れにくい髪型としては、低めのシニヨン(お団子)や、後頭部にまとめるひとつ結び、編み込みなどが挙げられます。

短髪やボブの場合でも、ワックスなどで軽くまとめておくと、脱いだときに乱れが少なく済みます。

また、あらかじめ黒いヘアゴムやヘアピン、ヘアネットなどを用意しておくと、万が一崩れてしまった場合にもその場で素早く直すことができます。

髪型も装いの一部と考え、「帽子をかぶったとき」「脱いだとき」の両方を意識した準備をしておくと、より品のある印象を保つことができるでしょう。

6.サイズの調整

帽子は、顔のバランスに合った適切なサイズを選ぶことが大切です。大きすぎる帽子は、他の参列者に不快感を与える可能性があり、逆に小さすぎる帽子は、喪服とのバランスが悪く見えることがあります。葬儀の場では、過度に目立たないサイズで、自然に顔にフィットするものを選びましょう。

最適なサイズは、顔に合わせてやや小さめであり、全体のコーディネートに馴染むものを選びます。帽子が大きすぎると、視覚的に浮いてしまうため、注意が必要です。

お葬式で帽子を被る習慣が始まった背景には、歴史的・文化的な理由があります。帽子は、もともと社会的な地位や礼儀を表すために身につけられていましたが、葬儀の場で帽子を着用することが一般的になった理由を深掘りしてみましょう。

お葬式で帽子を被るようになった理由とは?

1. 帽子の歴史的背景

帽子は、古代から現代に至るまで、社会的地位や身分の象徴として重要な役割を果たしてきました。特にヨーロッパでは、身分制度や社会階層が厳格に区別されていた時代において、帽子はその身分を表す非常に強いシンボルとして使用されました。貴族や上流階級の人々は、豪華で装飾的な帽子を身に着け、下級階層の人々は簡素で質素な帽子をかぶることが一般的でした。この習慣は、社会的な地位を示すと同時に、その場にふさわしい装いをすることが重要であるという考え方を反映しています。

葬儀の場でも、帽子をかぶることが一つの儀礼的な慣習として定着していきました。葬儀は、単なる個人的な悲しみの表現だけでなく、社会的、宗教的な儀式として行われることが多く、礼儀や形式に則った行動が求められます。古代の人々にとって、葬儀における服装や小物の選択は、故人を敬う心や社会的義務を果たすために不可欠なものであり、帽子はその重要なアイテムの一つとなったのです。

日本でも、西洋文化の影響を受ける前は、葬儀の際に着るのは黒い帯や袴などの伝統的な服装であり、帽子をかぶる習慣はあまり一般的ではありませんでした。しかし、明治時代以降の西洋化が進むにつれて、葬儀においても西洋式の服装が浸透していき、帽子が着用されるようになったと考えられています。この変化は、日本の社会の近代化とともに、特に都市部を中心に広まっていきました。

2. 敬意と哀悼のシンボル

葬儀における帽子の着用は、単に装飾的な目的ではなく、故人への敬意や哀悼の意を表現するための重要なシンボルとしての意味を持っています。帽子をかぶることで、参列者は自己主張を抑え、故人の尊厳を守るために謙虚さを表現することができます。これは、葬儀という非常に神聖で厳粛な儀式において、個人の感情や思いを超えて全体の雰囲気を重視するという文化的な価値観が反映されたものです。

- 敬意を表す: 通常、葬儀に参列する際には、敬意を持って儀式に臨むことが求められます。帽子をかぶることによって、その場にふさわしい装いを整え、周囲との調和を図ることができます。帽子は、目立たない形で周囲と一体化し、礼儀正しさを示す重要な役割を果たすのです。特に喪主や親族は、その着用を通して、故人に対する深い尊敬と悲しみの表現を強調することができます。

- 哀悼の意: 蓋をかぶることで、目立つことなく、内面的な哀悼の心情を表現できます。葬儀は、故人への最後の別れを告げる重要な儀式であり、自己主張を控えめにすることが大切とされています。帽子をかぶることで、心の中の悲しみや敬意を目立たせずに表現し、儀式の神聖さを保つことができます。これは、社会的な慣習としても受け入れられ、広く定着していった理由の一つです。

また、葬儀という場は非常に感情的であり、個人の感情が強く表に出ることを避けるために、帽子をかぶることで精神的な距離感が生まれる効果もあります。帽子をかぶることは、自分を抑えた姿勢で儀式に参加するための一種の心理的なサポートであり、自分の感情を抑える手助けとなることもあります。

3. 帽子の役割としての社会的儀礼

葬儀における帽子の着用は、単なるファッションや装飾の選択ではなく、社会的儀礼としての役割が強くあります。特に、西洋社会においては、格式高い葬儀や社葬などの儀式で帽子を着用することが非常に重要な社会的慣習とされてきました。このような葬儀の場においては、喪主や近親者が着用することが多く、参列者もこれに準じて装いを整えることが求められます。

- 礼儀作法: 宗教的、文化的な背景に基づいて、葬儀では「礼儀正しさ」が最も重要な価値観となります。特に、西洋の葬儀文化では、儀式を厳粛に行うために、参列者は必ず帽子を着用し、葬儀を進行するための社会的マナーとして、帽子は欠かせないアイテムとされています。帽子の着用は、自分を格式のある存在に見せるための一つの手段であり、社会的な義務としての意味合いが強いです。

- 格式を守る: 社会的儀礼の一部として、特に重要な立場にある人々(喪主や遺族など)が着用する帽子は、葬儀の格式や権威を示すものです。トーク帽やフェルト帽はその一例であり、これらは葬儀の進行中に、儀式の重みを感じさせるために選ばれることが多いです。こうした帽子を着用することで、葬儀における尊厳を守ることができ、社会的な役割を果たすことができます。

葬式にふさわしい女性の帽子について解説|よく聞くトーク帽とは?

トーク帽と聞いてなにそれ?と思われた方は多いのではないでしょうか。それもそのはず、お葬式などの冠婚葬祭の時しか使わないため、聞いたことがない人がほとんどだと思います。あまり馴染みのない言葉ですが、お葬式の帽子といえばトーク帽です。ここではトーク帽選び方やマナーについてご紹介します。

・トーク帽とは何か?特徴と意味

・トーク帽の着用マナー

・トーク帽は親族のみ?

・なぜ「親族の女性のみ」がふさわしいのか?

・一般参列者でも着用が許容される例外的なケース

・トーク帽は自分の立場に合った使い方を心がけることが最も大切

・葬式に帽子をかぶるべき?女性のための帽子マナー解説を総括

トーク帽とは何か?特徴と意味

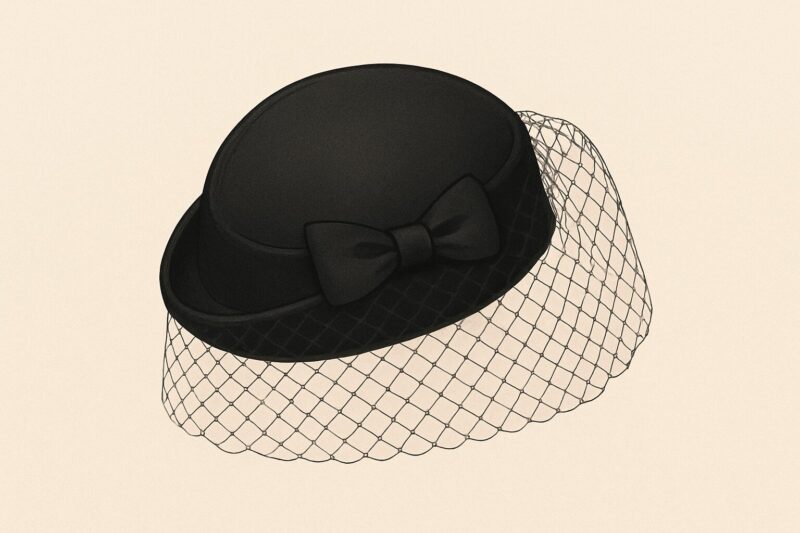

「トーク帽」とは、もともと西洋の礼装文化に由来する小ぶりでつばのない帽子で、頭頂部に乗せるようにかぶるデザインが特徴です。日本では、正喪服や礼服の一部として使われ、フォーマルな印象を強く与えるアイテムとして位置づけられています。

多くのトーク帽には、顔の上半分を軽く覆う黒いベールがついていることがあり、このベールには「深い悲しみを内に秘める」「視線を隠して静かに故人を悼む」といった意味合いが込められています。

そのため、喪主や遺族がトーク帽を着用することで、故人に対する哀悼の意を象徴的に示す表現とも言えるのです。

素材はマットな黒のフェルトやウールが一般的で、光沢や装飾がない落ち着いたデザインが好まれます。華やかさではなく、「静けさ」「格式」「品格」を表現するのが、トーク帽の本来の役割です。

トーク帽の着用マナー

1. トーク帽の着用タイミング

トーク帽を着用する際には、どのタイミングで着用すべきかが非常に重要です。トーク帽は、葬儀が開始する前から、告別式が終了するまで着用します。葬儀の進行によって、帽子を着用するタイミングと外すタイミングを見極めることが大切です。

- 葬儀開始前から告別式終了まで: 通常、葬儀が始まる前にトーク帽を着用し、その後も葬儀の進行中は着用したままで過ごします。葬儀の進行に合わせて、故人への敬意を示すためにトーク帽は最後まで着用することが一般的です。

- 葬儀後の食事会やお清めの席: 葬儀の儀式が終了した後、食事会やお清めの席では、トーク帽を外すことが一般的です。これは、式典が終了したことを示し、リラックスした雰囲気に移行するためです。参列者が礼儀を守りつつも、しばしの休息を取るために、帽子を外すことが許されています。

2. ベールの扱い

トーク帽に付いているベールは、葬儀において非常に重要な役割を果たします。ベールは、故人への敬意を表すだけでなく、葬儀における厳粛さや格式を保つために必要不可欠なアイテムです。ベールをどう扱うかについてもマナーがあります。

- ベールをかけたままで参列する: ベールは、葬儀が行われている間、特に神聖な儀式や厳かな場面ではかけたままでいるべきです。ベールをかけることによって、参列者に対して深い悲しみと敬意を表すことができます。ベールは格式の象徴として、葬儀の雰囲気に調和する重要なアイテムです。

- ベールを外すタイミング: 例えば、葬儀後の食事会や、リラックスしたお清めの席など、式の厳粛さが必要ない場合には、ベールを外すことが許されることがあります。しかし、葬儀の最中にベールを外すことは不適切とされています。ベールは、葬儀の儀式の中で敬意を表すために着用するものであり、式の進行に合わせてその扱いに気をつける必要があります。

3. トーク帽の合わせ方

トーク帽を選ぶ際には、そのデザインや素材だけでなく、喪服やその他の装いとの調和が非常に重要です。トーク帽は非常にフォーマルで上品なアイテムであるため、喪服とのバランスがとれていることが求められます。

- 喪服との調和: トーク帽を着用する際には、シンプルな黒い喪服や、控えめで上品なデザインの喪服と調和させることが大切です。喪服とトーク帽は、葬儀の場における敬意を表すために厳格に統一されたデザインが求められます。喪服が過度に華やかすぎると、トーク帽とのバランスが崩れ、場に不調和を生じさせる可能性があります。

- 小物との調整: トーク帽に合わせるアクセサリーや小物も、控えめであるべきです。例えば、小さなパールのイヤリングやシンプルなネックレスなどが適しています。アクセサリーが派手すぎると、葬儀の厳粛さが損なわれるため、シンプルで上品なものを選ぶことが重要です。

トーク帽は親族のみ?

結論:トーク帽は基本的に「喪主」または「近親者の女性」に限って着用するのがふさわしい

結論から申し上げますと、トーク帽は一般的に喪主や故人と近しい関係にある親族の女性が着用するべきフォーマルなアイテムです。これは日本における葬儀の服装マナーの一つであり、単なるファッションではなく、「立場」や「敬意」を示すための一部として位置付けられています。

具体的には、喪主を務める女性や、故人の配偶者・母親・姉妹・娘といった一親等または二親等以内の女性親族が、正喪服に合わせてトーク帽をかぶることがあります。格式を重んじる葬儀の場では、トーク帽の着用は遺族の悲しみと敬意を象徴するものとして理解されているのです。

一方で、会社関係や知人、友人といった「一般の参列者」の立場で出席する場合、トーク帽は避けた方が無難です。なぜなら、必要以上に格式の高い服装となり、参列者としての控えめな立場にそぐわない印象を与える可能性があるからです。

なぜ「親族の女性のみ」がふさわしいのか?

トーク帽が「親族のみ」にふさわしいとされる理由は、大きく3つに分けて説明できます。

1. 正喪服に対応するフォーマルアイテムだから

トーク帽は、略喪服や準喪服とは違い、最も格式の高い「正喪服」に合わせるための帽子です。正喪服は、喪主や近親者など、式全体の中心に立つ人々が着ることを前提とした服装であり、それに合わせて選ばれる小物類も、当然ながら高い格式を持ちます。

つまり、一般参列者がトーク帽を着用すると、喪主や遺族と同等の立場にあるかのような装いになってしまい、マナー違反とまでは言わなくても「場にそぐわない」と感じられる可能性があるのです。

2. 参列者は控えめな装いが求められるから

葬儀では、故人や遺族を尊重する姿勢として、参列者側は目立たず控えめな服装が原則です。特に女性の場合、装飾のあるアクセサリーや、華やかな髪型・メイク、デザイン性の強いアイテムは避けるべきとされています。

トーク帽はデザイン上、たとえ黒であっても、他の参列者の目を引きやすく、服装として“格が高すぎる”印象を与えがちです。そのため、一般の参列者があえて着用する必要性はなく、むしろ避けることで調和が取れた装いになります。

3. 遺族側の意向に反する恐れがあるから

葬儀にはさまざまな形式やスタイルがあり、近年では家族葬や自由葬といった「形式にとらわれない葬儀」も増えています。そうした場で一般参列者がトーク帽を着用すると、遺族が希望する雰囲気にそぐわない過剰な服装となる可能性があります。

たとえ悪気がなかったとしても、見た目の印象が強いため、「少し浮いてしまう」「場の空気を乱してしまう」と思われるかもしれません。よって、自分の立場をよく理解した上で装いを選ぶことが大切です。

一般参列者でも着用が許容される例外的なケース

とはいえ、トーク帽を一般参列者が着用することがすべて絶対にNGというわけではありません。以下のような特別な状況であれば、着用が許容されることもあります。

- 故人との関係が非常に深かった高齢女性で、喪服を正装で整えた上での着用

- 社葬・合同葬など、格式を重んじる儀式的な葬儀で服装指定があった場合

- 遺族から事前に「正装での参列をお願いしたい」と連絡があった場合

- 自身も葬儀関係の役割(司会・受付など)を果たすため、格式ある服装が求められる場合

このような場合には、「ベールを付けず、無地の控えめなデザインのトーク帽を選ぶ」「事前に遺族の了承を得る」などの配慮をすれば、問題になることは少ないでしょう。

トーク帽は自分の立場に合った使い方を心がけることが最も大切

トーク帽は、格式ある葬儀において親族の女性が着用する、非常にフォーマルで意味のあるアイテムです。

そのため、一般参列者の女性が軽い気持ちで着用してしまうと、意図せず「場違いな印象」を与えてしまうこともあります。

| 立場 | トーク帽の着用 | 解説 |

|---|---|---|

| 喪主・遺族(母・配偶者・姉妹・娘など) | ◎ | 正喪服として自然でふさわしい。ベール付きも可。 |

| 故人と非常に親しい立場・高齢の女性 | ○ | 状況によっては許容される。周囲の雰囲気に配慮が必要。 |

| 一般の参列者 | △ | 基本的に避ける。着用する場合は控えめでシンプルなものを。 |

| カジュアルな立場・服装が略式の場合 | ✕ | 明らかに場にそぐわず、浮いて見えてしまう恐れあり。 |

トーク帽の保管方法|大切な礼装アイテムを美しく保つために

トーク帽は非常に格式の高いアイテムであり、大切に保管することが重要です。適切に保管しないと、形が崩れたり、素材が劣化したりする可能性があるため、長期間良好な状態を保つためには注意が必要です。以下に、トーク帽の正しい保管方法を詳しくご紹介します。

1. 保管場所の選び方:湿気・日光・空気の流れを考慮して最適な環境を整える

トーク帽を長持ちさせるためには、まず第一に「どこに保管するか」という保管場所の選定が極めて重要です。帽子の素材はフェルトやウール、サテンなど、繊細で湿気や紫外線に弱いものが多く使われています。そのため、保管する環境をしっかり整えておくことで、帽子の型崩れや変色、カビの発生といったトラブルを未然に防ぐことができます。

理想的なのは、湿度が低く、直射日光が当たらず、かつ通気性のある場所です。押し入れの中など、風通しが悪く湿気がこもる場所は避け、湿度管理のために除湿剤や乾燥剤を一緒に保管箱に入れておくとより安心です。特に梅雨や夏場は湿気がこもりやすいため、注意が必要です。

また、トーク帽は黒色が多いため、直射日光に長時間さらされると色あせの原因になります。窓際や日の当たる棚などに置かないようにし、暗所での保管を心がけましょう。

2. 帽子専用の箱で型崩れを防ぐ:収納方法が美しさを左右する

トーク帽の特徴である丸みを帯びたフォルムや、場合によってはベールの付属した繊細なディテールを美しく保つためには、帽子専用の収納箱を使用することが理想的です。専用の箱を使うことで、外部からの圧力や摩擦、ホコリの侵入を防ぎ、形崩れを防止しながら安全に保管することができます。

箱の中には、帽子の内部に合わせて丸めた薄手の柔らかい布や和紙などを詰めて、帽子のクラウン部分(頭頂部)を支えるようにします。こうすることで、長期間保管していても帽子の形が潰れることを防げます。

また、帽子が動かないように周囲にも軽く詰め物をして、箱の中で揺れたりぶつかったりしないように調整することも大切です。特にベール付きのトーク帽は、ベールが折れたり絡まったりしないようにふんわりと広げて収納するようにしましょう。

3. カバーや布での保護:ホコリ・摩擦・湿気から帽子を守る工夫を

収納箱に入れる際や、箱がない場合の保管方法として、帽子全体を通気性の良い布で包む方法もおすすめです。特に、不織布や綿素材などの柔らかいカバーを使用することで、帽子の表面を優しく保護し、ホコリや傷、摩擦などのダメージを避けることができます。

一方、ビニール袋など通気性の悪い素材で帽子を包むのは避けましょう。湿気がこもりやすくなり、カビの原因となります。どうしても透明カバーを使いたい場合は、防カビ剤とセットで使用し、短期間だけにとどめるのが理想です。

また、カバーをかけた状態で保管することで、帽子の素材や飾り部分が他の衣類や小物と擦れるのを防ぎ、長期間使用しない場合でも劣化を最小限に抑えることができます。

4. 定期的な換気・チェックでコンディション維持:長期保管時の注意点

トーク帽は年に数回程度しか使用しないという方も多いため、長期保管中の点検を行う習慣をつけることがとても大切です。数ヶ月に一度は、帽子を収納している箱や布を開け、カビの発生や臭い、素材の劣化が起きていないかを確認しましょう。

つい放置しがちですが、適度に空気を通してリフレッシュさせることで、湿気によるトラブルを防ぐことができます。湿度の高い季節には、除湿剤の交換や乾燥剤の追加も忘れずに行いましょう。

また、ホコリなどが付着していた場合は、帽子専用のブラシや柔らかい布でやさしく払うようにして清掃します。これにより、帽子の美しさと清潔感を保つことができます。

まとめ:格式あるトーク帽は丁寧なケアと環境づくりが肝心

トーク帽は、喪服と同様に礼儀を尽くす場で身に着ける特別なアイテムです。だからこそ、普段から丁寧に扱い、正しい保管方法で劣化や型崩れを防ぐことが重要となります。

保管場所の湿度や日光を管理し、専用の箱やカバーで形を維持しながら、定期的な点検とお手入れを行うことで、トーク帽は長く美しく使い続けることができます。喪の場にふさわしい装いを整えるためにも、帽子のコンディションを良好に保つことは、大人のマナーとして非常に大切です。

葬式に帽子をかぶるべき?女性のための帽子マナー解説を総括

✅️女性は葬式に帽子をかぶってもいいのか?

マナー違反ではないが、どんな帽子を、どのようなタイミングで被るかが大事

✅️葬式で帽子を被る際の基本マナー

・帽子の色は黒、素材は光沢のないものを選ぶ

・装飾はできるだけ控えめに

・大きすぎるつばの帽子はNG

・カジュアルな帽子もNG

・髪型と帽子のバランスも意識する

✅️お葬式に帽子を被る様になった理由

ヨーロッパでは、身分制度や社会階層が厳格に区別されていた時代において、帽子はその身分を表す非常に強いシンボルとして使用されていたのが由来

✅️トーク帽とは何か?特徴と意味

トーク帽とは、小ぶりでつばのない帽子で、頭頂部に乗せるようにかぶるデザインが特徴

✅️トーク帽の着用マナー

トーク帽の着用タイミングやベールの扱いのマナーに注意

✅️トーク帽は親族のみ?

トーク帽は基本的に「喪主」または「近親者の女性」に限って着用するのがふさわしい

✅️なぜ「親族の女性のみ」がふさわしいのか?

・正喪服に対応するフォーマルアイテムだから

・ 参列者は控えめな装いが求められるから

・ 遺族側の意向に反する恐れがあるから

✅️一般参列者でも着用が許容される例外的なケース

・自身も葬儀関係の役割(司会・受付など)を果たすため、格式ある服装が求められる場合

・故人との関係が非常に深かった高齢女性で、喪服を正装で整えた上での着用

・社葬・合同葬など、格式を重んじる儀式的な葬儀で服装指定があった場合

・遺族から事前に「正装での参列をお願いしたい」と連絡があった場合

✅️トーク帽は自分の立場に合った使い方を心がけることが最も大切

基本的には親族のみが着用可能、一般参列者の女性が軽い気持ちで着用してしまうと、意図せず「場違いな印象」を与えてしまうことがある

✅️トーク帽の保管方法

トーク帽は非常に格式の高いアイテムであり、大切に保管することが重要です。適切に保管しないと、形が崩れたり、素材が劣化したりする可能性があるため、長期間良好な状態を保つためには注意が必要

コメント