「香典返しをしないと非常識なのでは?」と悩んでいる方も少なくありません。特に親族が亡くなった直後は、葬儀の準備や事務手続きなどで心身ともに余裕がなく、香典返しのことまで手が回らないというケースもあります。また、家族葬や直葬といった新しい葬儀スタイルの普及により、「そもそも香典を受け取らなかった」「返礼を省略した」といった対応も増えてきています。

しかし、香典返しを「しない」という選択が、周囲から「非常識」と見なされてしまう可能性もゼロではありません。この記事では、香典返しの本来の意味や基本的なマナーを踏まえつつ、「しない」という判断がどのように受け止められるか、またその場合の正しい対応方法について詳しく解説していきます。現代ならではの事情や、多様な考え方を尊重しながら、非常識と思われないための配慮や工夫についてもご紹介します。

香典返しをしない判断は非常識?マナーの変化とその背景

・そもそも香典返しとは?その意味と基本マナーについて

・香典返しをしないと非常識なのか?

・香典返しをしない場合のマナーと代替手段

・香典返しを「しない」ケースが増えている理由

・香典返しをするか迷った場合の対処法

・香典返しをしない場合の文例・案内の書き方

・地域や宗派によって異なる香典返しの考え方

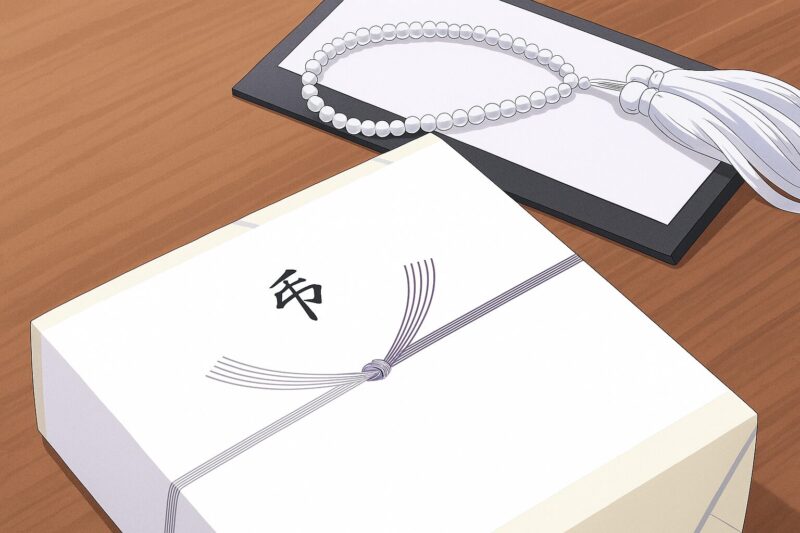

そもそも香典返しとは?その意味と基本マナーについて

香典返しの目的とは

香典返しとは、葬儀に際して故人を悼んでいただいた香典に対し、遺族が感謝の意を込めて贈り物をお返しする、日本特有の礼儀文化です。その目的は単なる物品の返礼ではなく、「悲しみの中でもお世話になった方へ礼を尽くす」という感謝の気持ちの表現で、日本人らしい精神性に根ざしています。香典とは、故人の冥福を祈って金銭を包むものであり、それに対しての感謝と、「無事に法要を終えました」という報告も兼ねて贈るのが香典返しです。

また、「不幸を後に残さない」「お清めの意味」など、日本人の価値観に基づいた意味合いも含まれています。

香典返しは通常、仏式であれば四十九日法要を終えた後に「忌明け」として行うのが伝統的ですが、葬儀の形式や宗教宗派、地域の風習によってタイミングや方法は大きく異なります。いずれの場合でも、参列者への感謝を形に表すという意義は共通しています。

相場と品物の選び方

香典返しの相場は、基本の考え方として「いただいた香典の3分の1か半額程度を目安にする」というものです。これは「3分の1返し」「半返し」と呼ばれ、日本の贈答文化に根付いた礼儀のひとつで、相手に負担をかけすぎず、かといってお礼を軽んじることもない、ちょうどよい金額バランスとされています。これは、いただいた香典金額の3分の1もしくは半額程度を目安に返礼品を用意するという考え方です。例えば1万円の香典をいただいた場合は、3,000円〜5,000円程度の品物を選ぶのが目安になります。

返礼品としては、カタログギフト、海苔やお茶、タオル、石けん、焼き菓子など、「消え物」と呼ばれる品が人気です。これは、「不幸が後に残らないように」という意味が込められているためで、縁起を気にする日本文化ならではの配慮です。最近では、カタログギフトのように自由度の高い品も選ばれる傾向にあり、送る側・受け取る側双方の負担軽減にもつながっています。

おすすめはカタログギフトです。いつもお返しを渡したり貰ったりするけれど、形だけのお返しで、実際に使い道がないものやあまり欲しくないものを渡したり貰ったりと、みなさんもこういった経験があるのではないでしょうか。もちろん、香典返しというものに対してこういった感情を抱くのは無礼ではありますが、同じ金額のものを渡したり貰ったりするのなら、貰う側が欲しいものを選べるほうがお互い気持ちの良いものです。それが叶うのがカタログギフトです。みなさんも一度、形だけの香典返しではなく、相手を喜ばせる香典返しをしてみるのはどうでしょうか?

香典返しをしないと非常識なのか?

非常識かどうかは「伝え方」が鍵

香典返しをしないことが直ちに非常識であるとは限りません。むしろ、非常識と思われるのは「何の説明もせず、感謝の気持ちも伝えないまま終わってしまう」場合です。香典というのは、気持ちや心遣いを受け取る行為であるため、それに対しての「ありがとう」という気持ちが何らかの形で相手に伝われば、それが最も重要なマナーとなります。

たとえば、後日、手書きの礼状や電話でお礼を伝えるだけでも、相手の受け取り方はまったく異なります。形式的な返礼品を省略しても、心からの感謝の気持ちが伝われば、それが真の礼儀と言えるのです。

地域性や世代による受け止め方の違い

香典返しに対する考え方は、住んでいる地域や相手の世代によって大きく異なります。都市部では簡略化された対応が受け入れられやすい一方、地方では伝統を重んじ、香典返しが「当然」とされていることも少なくありません。

また、年配の方は「香典返しは常識」と考える人が多く、その価値観を尊重する必要もあります。よって、香典返しをしないという選択をする場合は、あらかじめ「辞退の意向」を伝えたり、簡潔ながらも丁寧な礼状を添えるなど、相手の立場を考えた配慮が不可欠となります。

香典返しをしない場合のマナーと代替手段

香典辞退の意思を事前に伝える

香典返しを行わないと決めた場合は、事前に香典そのものを辞退する旨を、丁寧にかつ明確に伝えておくことが非常に重要です。香典の受け取りを辞退することで、お返しの必要がなくなるだけでなく、参列者にも「気を使わなくてよい」という安心感を与えることができます。

その際は、訃報や葬儀案内状の文面に「ご香典のご辞退につきまして」や「誠に勝手ながら、故人の遺志により香典をお受けいたしません」などの一文を記載するのが一般的です。文章は丁寧な言葉遣いを用い、遺族としての感謝の気持ちを忘れずに添えることが大切です。

また、香典辞退の意思はできる限り早い段階で伝えましょう。通夜や葬儀の直前に伝えると混乱を招く可能性があるため、案内状を出す時点や、口頭でのお知らせの際にも繰り返し伝える配慮が求められます。このような丁寧な対応を心がければ、香典返しを行わなくても「非常識」と受け取られることはほとんどありません。

当日返しで完結する(即返し・その場でのお礼)

最近では、葬儀の当日に返礼品をお渡しし、その場で香典返しの役割を果たす「即返し(当日返し)」というスタイルが主流になりつつあります。この方法を選ぶと、四十九日を待って返礼品を個別に送る手間や費用を省くことができ、喪主や遺族の負担を軽減することができます。

当日返しには、あらかじめ均一な内容の返礼品を複数用意し、会葬者全員に同じものを配る方法が一般的です。これにより、香典の金額に応じて個別に品物を選ぶ必要がなくなり、贈り忘れなどのミスを防ぐことができます。

また、返礼品には会葬礼状を同封することがとても重要です。会葬礼状には、香典に対する感謝の言葉だけでなく、葬儀に際してのご厚志やご参列に対するお礼を丁寧に記します。心のこもった文章を添えることで、形式的な返礼品であっても、感謝の気持ちをしっかりと伝えることができます。

即返しは、忙しい現代社会において合理的でありながらも、しっかりとマナーを守る方法として多くの遺族に選ばれており、香典返しを「後日しない」という選択肢の一つとして非常に有効です。

後日、手紙や電話でお礼を伝える

香典返しを行わない場合でも、香典を受け取ったことに対する感謝の気持ちは、必ず何らかの形で伝えることが最低限の礼儀です。返礼品を用意しないからこそ、心を込めた「言葉」や「態度」で相手に誠意を示すことが何よりも大切です。

たとえば、葬儀の数日後や四十九日を過ぎた頃に、手紙やはがきで改めてお礼の気持ちを綴った文章を送るのも非常に丁寧な対応です。形式ばった礼状ではなく、個別に感謝の言葉を添えることで、相手に「気持ちが伝わった」と感じてもらえるでしょう。

また、文書ではなく電話や口頭で直接お礼を伝えるのも、心が伝わりやすい方法の一つです。「このたびはご香典を頂戴し、誠にありがとうございました。おかげさまで無事に法要を終えることができました。」といった一言だけでも、真摯な気持ちが伝われば十分に礼を尽くすことができます。

特に、年配の親族や昔ながらの礼儀を大切にする方々に対しては、形式にとらわれすぎずとも、「心の通った感謝」が伝わる対応をすることで、香典返しをしないという判断が「非常識」だと受け取られるリスクは少なくなるでしょう。

香典返しを「しない」ケースが増えている理由

家族葬や直葬の増加

近年、葬儀のスタイルは大きく変化しています。昔ながらの一般葬に代わり、身内だけで行う家族葬や、通夜・告別式を省略した直葬を選ぶ人が急増しています。こうした簡素な形式では、香典そのものを受け取らない、あるいは受け取っても少人数のため香典返しが不要となるケースも多くあります。

さらに、葬儀を簡素化する背景には、少子高齢化や地方と都市の経済格差、ライフスタイルの変化など、さまざまな社会的要因が絡んでいます。このような背景の中で、香典返しをしないという選択は、特別な例ではなく「選択肢のひとつ」として受け入れられつつあるのが現状です。

経済的・実務的な理由

葬儀には思いのほか多くの費用がかかります。通夜・告別式、火葬、法要、会食、移動費用など、合計すると数十万から数百万円にのぼることも珍しくありません。その中で、香典返しにかかる費用や手配の手間も大きな負担となるため、「経済的理由で香典返しを控える」という判断をする家庭もあります。

また、喪主や遺族が高齢であったり、遠方に住んでいる親族に対応を任せなければならない状況では、香典返しの準備が難しくなることもあります。こうした事情から、香典返しを「しない」という判断は、現実的な選択肢として一定の理解を得られるようになってきています。

「後返し」や「辞退」も一般化

近年では、「香典返しは行いません」「お気遣いには及びません」といった形で、香典返しそのものを辞退する方も増えています。特に「香典辞退」の文言を事前に会葬案内や訃報に明記しておけば、相手に誤解を与えることもなく、円滑に感謝の気持ちを伝えることが可能です。

また、葬儀当日に簡易的な返礼品をお渡しし、それ以上の返礼を省略する「即返し」スタイルも広まっています。これは実務の効率化を図りつつ、必要最低限の礼儀を果たせる方法として多くの家庭で採用されており、香典返しを「しない」ことへの代替手段とも言えるでしょう。

香典返しをするか迷った場合の対処法

1. 香典の受け取り方によって判断する

まず、香典返しをすべきかどうかを考えるうえで大切なのは、「香典を受け取ったかどうか」という事実です。家族葬や密葬などで香典自体を辞退していた場合や、辞退を表明したにもかかわらず届いた香典などは、ケースに応じた配慮が必要です。

- 辞退を明記していたが香典を受け取った場合:返礼の代わりに丁寧なお礼状を送るのが望ましいです。

- ご厚意で郵送された香典を受け取った場合:やはり心ばかりのお返しを送ると失礼がなく、良好な関係が保てます。

2. 故人との関係性や相手との距離感を考慮する

香典返しを送るべきか迷ったら、「故人と香典をくれた方の関係性」や「自分との距離感」を参考にしましょう。一般的には、会社関係者やご近所づきあいがある方、親しい友人などには何らかの形で香典返しをするのが礼儀とされています。

一方で、親族や兄弟姉妹の間では、「お互いさま」という考えのもと香典返しを省略することも増えています。こうした場合も、事前に話し合っておくか、葬儀後に簡単でも感謝の言葉を伝えると安心です。

3. 家族葬や簡略化された葬儀では周囲と相談する

近年では「家族葬」が一般化してきており、「香典は辞退します」と案内状に明記するケースが増えています。しかし、こうした形式であっても香典が届いた場合は返礼をするかどうかで迷うことも。

その際は、地域の風習や家の方針、親戚の意見をよく確認することが大切です。葬儀社のスタッフや地域に詳しい年長者に相談するのもよいでしょう。個人の判断だけで「省略しても良い」と決めてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。

4. 迷ったらカタログギフトを送る

どうしても判断に迷う場合は、相手の負担にならない程度の「簡易な香典返し」を用意したり、心のこもったお礼状だけを送るといった形でも気持ちは十分に伝わります。

例えば、カタログギフトを選べば、かしこまりすぎず、受け取った方も気兼ねなく受け取れるでしょう。

カタログギフトを選ぶメリットはたくさんあります。

・受け取った方が“本当に欲しいもの”を選べる

・食品・日用品・雑貨・高級品など選択肢が豊富で幅広いジャンルが揃っており、年代・性別を問わず対応できます。

・相手の受け取り負担が少ない。重い品物を直接渡す必要がなく、郵送で気軽に渡せる点は特に年配の方に喜ばれます。

香典返しをしない場合の文例・案内の書き方

香典返しを行わない、あるいは香典そのものを辞退するという選択をする場合、相手に対してその意志をきちんと伝えることがとても大切です。誤解を招かず、相手の気持ちを損ねないようにするためには、文面や言葉選びにも細やかな配慮が求められます。

たとえば、訃報や葬儀の案内状に「誠に勝手ながら、香典のご厚意は固くご辞退申し上げます」と明記しておけば、あらかじめ香典を受け取らない意思を示すことができ、参列者にも戸惑いを与えずに済みます。また、「近親者のみで静かに葬儀を執り行いましたので、ご香典・ご供花等はご遠慮申し上げます」といった表現もよく使われる丁寧な一文です。

一方、香典をいただいたものの返礼を省略したい場合でも、挨拶状や礼状には必ず感謝の気持ちを添えることが重要です。「心ばかりのお品を同封させていただきます」や「本来であれば直接お礼を申し上げるべきところですが、略儀ながら書中にて御礼申し上げます」など、謙虚な言い回しで相手の厚意に対する感謝を伝えるよう心がけましょう。

書き方ひとつで、相手の受け取り方が大きく変わるのが香典に関するやり取りです。事前の準備と心配りをもって、丁寧な対応をすることが、香典返しをしない場合においてもマナーを守る第一歩となります。

地域や宗派によって異なる香典返しの考え方

日本における香典返しの文化は、実は全国で共通しているわけではなく、地域性や宗教的な背景によってさまざまな違いがあります。そのため、自分の住む地域の常識が、必ずしも他の地域でも通用するとは限りません。特に、香典返しをしないという選択をする場合には、こうした地域ごとの慣習をしっかりと把握しておくことがとても重要です。

たとえば関西地方では、「即日返し」が一般的で、通夜や告別式の当日に香典返しをその場で渡すのが通例となっています。一方で、東北や中部地方では「忌明け後の返礼」が一般的であり、四十九日法要が終わった後に、改めてお礼状とともに香典返しの品物を贈るという習慣が根付いています。

また、宗教的な違いも無視できません。仏教では香典返しの風習が深く根付いていますが、神道やキリスト教では、そもそも香典や香典返しの概念自体がない、あるいはごく簡略化された対応にとどめるケースもあります。こうした宗派の違いは、遺族だけでなく参列者側の理解にも関わってくるため、事前の説明や案内文に気を配ることが大切です。

地域や宗教によって香典返しに対する考え方が異なる以上、一律に「香典返しをしないのは非常識」とは言えません。むしろ、親族や葬儀社に事前に相談し、地域社会の慣習や親族間の価値観を尊重した判断を下すことが、円滑な葬儀運営につながります。独断での判断は避け、思いやりをもって調整を行う姿勢が、現代の葬儀マナーには求められています。

香典返しをしない人は非常識?職場関係での香典返しや香典返しが帰ってこないときの対処法

・会社関係者への対応と現代マナー

・香典返しが帰ってきていない時はどうすれば良いのか?

・香典返しをしない=非常識?そんな疑問に答えます!現代のマナーと事情を徹底解説を総括

会社関係者への対応と現代マナー

職場の上司や同僚など、仕事関係で香典をいただいた際、どのようにお返しすべきか悩んだことはありませんか?香典返しを省略することが「非常識」と受け取られてしまうのでは…という不安は、多くの方が抱く疑問の一つです。特に会社関係者との関係は、公私が交錯する微妙な距離感の中で成り立っているため、慎重な対応が求められます。本記事では、「香典返しをしないのは非常識なのか?」というテーマを中心に、会社関係者への適切なマナーや現代の事情を詳しく解説していきます。

香典返しをしないのは非常識?職場関係でのマナーを改めて見直そう

職場関係での香典返しに関して、「しないのは非常識なのでは?」という声が多く聞かれます。社会人としてのマナーが求められる会社関係では、たとえ家族葬などで香典を辞退していたとしても、何かしらの配慮がないと「無礼」と受け取られてしまう可能性があります。特に上司や取引先からの香典に対して返礼がなかった場合、「常識がない」「社会人としての礼儀に欠ける」と陰口を叩かれることも少なくありません。香典返しを行わないと決めたとしても、丁寧な言葉での感謝の意や挨拶状を通じて、真摯な気持ちを伝えることが、信頼関係の維持には不可欠です。

業種・社風による違いにも注意

企業や業界によっても香典返しの文化や慣習はさまざまです。たとえば、公務員や医療・教育現場では「公私を分ける」文化が強く、香典や返礼を一切禁止しているところもあります。一方、昔ながらの企業文化が根強く残る中小企業では、「香典には必ず返礼をするのが当然」と考える社員が多い傾向があります。香典返しをしなかったことで、「非常識な人」として見られてしまうリスクを避けるには、自分の所属する会社の風土や、関係者の価値観をしっかりと理解することが重要です。特に目上の方や長年の関係がある同僚からの香典については、常識的な対応が求められることが多いのです。

香典返しを省略したい場合、会社での正しい対応方法

香典返しを会社関係に対してしないと決めた場合でも、そのまま放置するのは望ましくありません。まず大切なのは、「香典を受け取らない旨」を事前に社内や関係者にしっかりと伝えることです。訃報の連絡や社内掲示などに「ご厚志につきましては、誠に勝手ながらご辞退申し上げます」などと明記することで、後から返礼がないことに疑問を持たれるリスクを減らすことができます。また、もし香典を受け取ってしまった場合には、後日でも構いませんので、手紙やメールを通じて感謝の気持ちを丁寧に伝えることが大切です。心のこもったお礼の一言があるだけで、印象は大きく変わります。

社内で香典返しを省略したことによるトラブル事例とその教訓

実際に、「香典返しをしなかったことで職場内の人間関係がぎくしゃくしてしまった」というケースも存在します。たとえば、部署の複数人が香典を出し合ってまとめて贈ったにもかかわらず、何の反応もなかったため、「無視された」と感じたという声もあります。また、総務部を通して香典を集めた場合などは、対応を怠ると部署全体への不信感につながる恐れがあります。こうしたトラブルは、返礼そのものではなく「気遣いがあったかどうか」が問題になることが多いのです。返礼をしないという選択をするなら、その分、感謝や説明の言葉をきちんと届けることが信頼を守るカギになります。

香典返しはモノより心。会社関係では“言葉で伝える”ことも選択肢

香典返しというと、「物品を贈らなければならない」と思いがちですが、職場では必ずしも高価な返礼品が必要なわけではありません。むしろ、手紙や口頭での丁寧な感謝の言葉の方が、相手の心に響く場合も多いのです。たとえば、「このたびは温かいお心遣いを賜り、心より感謝申し上げます。略儀ながら書面にてお礼申し上げます」といった一文を添えるだけでも、印象が大きく変わります。形式よりも誠意ある態度が重要視される場面では、こうした“気持ちの伝え方”が香典返しに代わるマナーとして、より現代的で自然な対応と言えるでしょう。

香典返しが帰ってきていない時はどうすれば良いのか?

大切な人の訃報を受け、心を込めて香典を包んだものの、しばらく経っても「香典返し」が届かない、そんな状況に戸惑いや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。香典返しは必ず必要なものなのか、それとも状況によっては省略されることもあるのか。相手に催促するのは失礼ではないのかなど、判断に迷う場面も少なくありません。これから「香典返しが戻ってこない場合にどう対応すべきか」について、現代のマナーや葬儀の形式、地域性などを踏まえながら丁寧に解説します。気になる心配ごとを解消し、失礼のない形で相手との関係を大切にするためのヒントをお伝えします。

1. まずは慌てず、時間をおいて静かに様子を見守ることが大切

香典返しは通常、葬儀直後ではなく「忌明け」のタイミング、つまり四十九日法要が終わったあとに送られるのが一般的な流れとされています。地域の風習や宗教・宗派によって違いがあるものの、目安としては香典を渡してから1か月半から2か月程度経過してから届くことが多いです。

さらに、最近では家族葬などの小規模な葬儀が増えており、香典返しの習慣そのものが簡略化されている傾向があります。そのため、香典返しが数週間から数ヶ月届かなくても、それだけで「忘れられているのでは?」と考えるのは早計かもしれません。

まずは故人の遺族が落ち着き、心の整理がつくまでの時間を尊重し、一定の期間は何も言わずに待つのが礼儀とされています。

2. ご遺族の精神的・身体的な負担を理解し、思いやりを持って受け止める

身近な方を亡くしたご遺族は、葬儀後も事務手続き、相続、遺品整理など多くの負担を抱えています。さらに、精神的な疲れや喪失感も大きく、香典返しの準備にまで手が回らないことも十分に考えられます。

また、喪主が高齢だったり、一人で葬儀を取り仕切ったりした場合には、返礼のタイミングが遅れたり、失念してしまうこともあるかもしれません。しかし、こうした背景には「悪意」や「無礼」があるわけではなく、むしろ遺族が目の前の現実に精一杯対応している姿があるのです。

そのため、「香典返しがない=非常識」と決めつけるのではなく、相手の立場や心情に寄り添って考えることが、真のマナーであり人間関係の信頼にもつながります。

3. どうしても気になる場合は、直接ではなくやんわりと周囲から情報を得る工夫を

香典返しが長期間届かず、不安や疑問を感じる場合でも、直接遺族に「返礼がないのですが」と問いただすのは避けた方が無難です。それは、相手を責めるような印象を与えてしまう可能性があり、人間関係にヒビが入るリスクもあるからです。

代わりに、共通の知人や親族など、信頼できる第三者を通して、「他の方には香典返しが届いているのか」や「今どのような状況なのか」といった情報を間接的に伺ってみるとよいでしょう。たとえば、「最近〇〇さんのところに香典返しが届いたという話を聞いたけど、うちにはまだみたいでね」といったように、柔らかい言い回しであれば、相手にも不快感を与えにくくなります。

4. 会社関係者として香典を出した場合は、ビジネス上の形式や慣習にも目を向ける

会社の同僚や上司、または部下といった関係で香典を出した場合、個人ではなく「部署」や「会社全体」としてまとめて香典を渡しているケースも少なくありません。そういった場合には、香典返しも個人宛ではなく、会社に一括で届くことがあります。また、香典返しそのものを省略することも多く、口頭での感謝や会葬礼状のみで済まされる場合もあります。

特にビジネスマナーの中では、「見返りを期待しないこと」が大前提であるため、返礼がないことに対して不満を持ったり、それを言葉に出したりするのは、社会人として慎重さが求められます。感情的にならず、会社全体の慣習として受け入れる姿勢が望ましいでしょう。

5. 返礼品がなくても感謝の気持ちが伝わっていればそれで十分と考える

香典返しの本質は、形ある「品物」ではなく、故人の遺族からの「感謝の心」を伝えることにあります。したがって、丁寧なお礼の言葉を手紙や電話でいただいた、あるいは会葬礼状に真心のこもった言葉が添えられていた場合には、それ自体が返礼の役割を果たしていると受け取るべきです。

また、通夜や葬儀当日に、簡素ながらも香典返しに該当する品(タオルやお茶、菓子など)を受け取っていた場合には、それで返礼が完了している可能性もあります。遺族がどのような形で「感謝」を表現しているのかを広い心で受け止めることが、相手との良好な関係を保つ鍵となります。

まとめ:返礼の有無にこだわりすぎず、相手の気持ちや状況に寄り添う姿勢が大切

香典返しが届かないことに対して、気になってしまうのは当然の感情ですが、それ以上に大切なのは「人と人との心のつながり」です。形式や慣習だけにとらわれず、故人を偲ぶ気持ちを第一に考え、ご遺族に対しても思いやりのある対応を心がけることが、真のマナーといえるでしょう。

どうしても確認したい場合も、相手にプレッシャーを与えないよう慎重に言葉を選び、周囲の協力を得ながら丁寧に行動することが望ましいです。そして、何よりも「見返りを求めず、弔意そのものを大切にする」という姿勢が、現代社会において最も美しい弔いの形なのかもしれません。

香典返しをしない=非常識?そんな疑問に答えます!現代のマナーと事情を徹底解説を総括

香典返しをしないという選択は、現代の葬儀事情や家族の状況によってはごく自然なことです。重要なのは、その背景を理解し、相手に対して敬意と感謝をきちんと伝えることにあります。

一方で、伝統的な考えを重視する地域や年齢層においては、香典返しをしないことが「非常識」と受け取られる可能性もあるため、言葉を添えて理解を求める姿勢も必要です。

香典返しは形式ではなく、心を伝える手段です。時代が変わっても、人とのつながりや思いやりを大切にする気持ちは変わりません。非常識とならないよう、状況に応じた柔軟な判断と心配りを心がけましょう。

✅️香典返しの目的とは

「悲しみの中でもお世話になった方へ礼を尽くす」という感謝の気持ちの表現。香典とは、故人の冥福を祈って金銭を包むものであり、それに対しての感謝と、「無事に法要を終えました」という報告も兼ねて贈るのが香典返しです。

✅️香典返しをしないと非常識なのか?

香典返しをしないことが直ちに非常識であるとは限らないが、住んでいる地域や相手の世代によって大きく異なります。都市部では簡略化された対応が受け入れられやすい一方、地方では伝統を重んじ、香典返しが「当然」とされていることも少なくない。

✅️香典返しをしない場合のマナーと代替手段

香典辞退の意思を事前に伝える・当日返しで完結する・後日、手紙や電話でお礼を伝える

✅️香典返しを「しない」ケースが増えている理由

家族葬や直葬の増加・経済的、実務的な理由・「後返し」や「辞退」も一般化

✅️香典返しをするか迷った場合の対処法

香典の受け取り方によって判断・ 故人との関係性や相手との距離感を考慮・家族葬や簡略化された葬儀では周囲と相談・迷ったら「簡易返し」やお礼状で対応

✅️香典返しをしない場合の文例・案内の書き方

香典返しを行わない、あるいは香典そのものを辞退するという選択をする場合、相手に対してその意志をきちんと伝えることがとても大切。誤解を招かず、相手の気持ちを損ねないように文面や言葉選びにも細やかな配慮が必要。

✅️地域や宗派によって異なる香典返しの考え方

日本における香典返しの文化は、実は全国で共通しているわけではなく、地域性や宗教的な背景によってさまざまな違いがある。

✅️会社関係者への対応と現代マナー

職場関係でのマナーを改めて見直す・業種や社風による違いにも注意・香典を受け取らない旨を事前に社内や関係者にしっかりと伝える

トラブルにならないように感謝や説明の言葉をきちんと届ける

✅️香典返しが帰ってきていない時はどうすれば良いのか?

まずは慌てず、時間をおいて静かに様子を見守る・ご遺族の精神的・身体的な負担を理解し、思いやりを持って受け止める・どうしても気になる場合は、直接ではなくやんわりと周囲から情報を得る・返礼品がなくても感謝の気持ちが伝わっていればそれで十分と考える

コメント