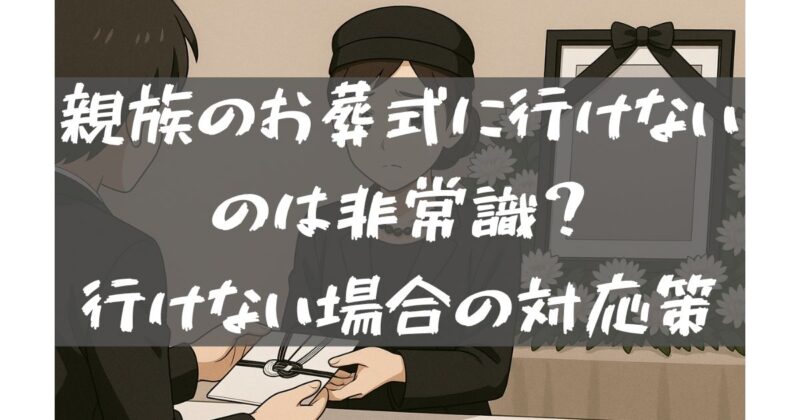

親族に不幸があったとき、何よりもまず「葬儀に参列して故人を見送りたい」と思うのが自然な感情です。特に血縁関係のある親族であればなおさら、その想いは強くなるでしょう。しかし現代では、急な訃報を受けても、家庭や仕事の都合、体調面の不安などさまざまな事情により、「どうしても行けない」という選択をせざるを得ないことも少なくありません。そのようなとき、気がかりなのは「親族なのに参列しないのは失礼ではないか?」「非常識と思われないだろうか?」といった周囲の目やマナー面です。

この記事では、「葬式に親族として行けないのはアリなのか?」という疑問に対して、現代社会における受け止められ方や理解の広がり、そして参列できないときに取るべき丁寧な対応やマナーを、具体的な事例や文例を交えて詳しく解説します。大切なのは、形式にとらわれることなく、誠意と真心をどう伝えるか。この記事を通じて、読者の不安が少しでも軽くなり、納得のいく判断ができるよう願っています。

葬式に親族として行けないときの適切な連絡・香典・言葉のマナー

・ そもそも葬式に参加するべき親族の範囲とは?

・親族の葬式に行けないのはアリ?現代社会の見方

・参列できない「やむを得ない事情」とは?

・行けない場合に求められる現代的マナー

そもそも葬式に参加するべき親族の範囲とは?

1. 喪主の直系親族(第一順位)※原則参列すべき

故人の配偶者や子ども(実子・養子を含む)、その配偶者、そして両親や兄弟姉妹といった直系・近親の家族は、葬儀において最も重要な立場にあたるため、原則として必ず参列すべき存在とされています。これらの親族は、故人との日常的なかかわりも深く、生前の生活をともにしていた可能性が高いため、故人を見送る場に立ち会うことが社会的にも自然な行動とされます。

とくに、喪主を務める人物の直系親族である場合、式の進行や香典の受付、会葬者への対応などで一定の役割を担うこともあり、単なる参列以上に実務的な関わりが期待される場面も少なくありません。

- 故人の配偶者

- 子ども(実子・養子)とその配偶者

- 孫・ひ孫(家族同様に生活していた場合)

- 両親(故人の)

- 兄弟姉妹(特に近くに住んでいたり親しかった場合)

👉 最も近い血縁関係にあるため、葬儀の中心となって関わるべき立場です。原則的に全員出席が望まれます。

2. 直系ではないが関係が深い親族(第二順位)※可能な限り参列を検討

叔父・叔母、甥・姪、または従兄弟・従姉妹といった血縁的には少し距離のある親族であっても、故人や喪主と交流が深かった場合には、できる限り参列するのが望ましいとされています。特に、親戚同士の結びつきが強い地域や家庭では、「家の付き合い」として親族一同での弔問が重視される風習も根強く残っています。

また、義理の両親やその兄弟姉妹(配偶者側の親戚)も、故人との関係が密であったり、以前にお世話になった経緯がある場合には、礼儀として参列するのが適切です。こうした関係性の親族が欠席する場合は、香典やお悔やみの連絡を通じて誠意を表す配慮が必要になります。

- 叔父・叔母(故人の兄弟姉妹の配偶者含む)

- 甥・姪

- 従兄弟・従姉妹

- 義理の両親(妻や夫の両親)やその兄弟姉妹

👉 故人やその家族と交流があった場合、可能な限り参列するのが望ましいとされます。特に地方では親戚づきあいが重視されるため、欠席する場合は事前連絡と香典が必須です。

3. 遠縁の親族(第三順位)※場合により検討

はとこ(再従兄弟)や甥姪の配偶者、または遠縁の義理の親族など、故人との直接的な交流がほとんどなかった親族の場合、参列が必須とまでは言えません。ただし、過去に一緒に暮らしていた、定期的に交流していたなど、特別な関係性があった場合には、そのご縁を大切にして出席を検討する価値はあります。

一方で、日常的な関わりがなく、葬儀の場でも形式的な出席となってしまう場合には、無理に参列するよりも、香典の送付やお悔やみの手紙など、心を込めた形で弔意を伝える方がご遺族の負担にならず、現代的なマナーとしても適しています。判断に迷うときは、喪主や近しい家族に一度確認を取るのも丁寧な対応です。

- はとこ・再従兄弟

- 甥姪の配偶者やその子

- 交流の薄い義理の親戚関係(遠方など)

👉 故人や喪主との関係が希薄だった場合は、参列の必要は必ずしもありません。ただし、地域や家の慣習によっては「親戚一同」として出席が期待される場合もあるため、事前に家族に相談すると安心です。

🔸 家族葬・密葬の場合は?

近年では、参列者の範囲を限定して行われる「家族葬」や「密葬」の形式が一般的になりつつあります。これらの葬儀では、基本的に遺族が事前に招いたごく親しい親族や関係者のみが参列するという前提で行われます。そのため、たとえ血縁関係にある親族であっても、喪主や家族から直接案内を受けていない場合には、参列を控えるのが礼儀とされています。

参列しなかったからといって不義理とされることはなく、代わりに香典の送付や弔電、または後日あらためて訪問して弔意を伝えるなど、状況に応じた柔軟な対応が求められます。葬儀の規模や形式が多様化している現代では、何よりも故人やご遺族の意向を尊重することが最も大切です。

✅ まとめ:参列すべきかどうか判断するためのポイント

| 判断ポイント | 詳細な解説 |

|---|---|

| 故人との関係性 | 血縁の近さや、日常的な交流の深さが判断基準。生活をともにしていたかどうかも重要な要素。 |

| 葬儀の形式 | 一般葬なのか、家族葬・密葬なのかで参加の範囲が異なる。案内があるかどうかも確認すべき。 |

| 地域や家の慣習 | 地域によっては親族全員の参列が当然とされる場合があり、欠席には配慮が求められる。 |

| 喪主からの案内 | 案内がない場合は、無理に参列せず、香典や弔電で弔意を表すほうが適切な場合もある。 |

親族の葬式に行けないのはアリ?現代社会の見方

「親族の葬儀には必ず出席すべき」という考え方は、日本の伝統的な価値観の中では長らく根強く存在してきました。特に地方の慣習では、親戚一同が揃って葬儀に出ることが“当然”とされる場面も多かったものです。しかし、時代の変化とともに、家族のかたちも、仕事のあり方も、ライフスタイルも多様化しています。

現代では、葬儀の形式自体が大きく変わってきています。かつて主流だった大規模な通夜・告別式から、今では家族葬や直葬といった、ごく近しい人のみで静かに行う形が一般的になりつつあります。それに伴い、参列者の範囲も限定されることが多くなり、「たとえ親族であっても来られない事情があるのは仕方のないこと」と受け止める人が増えてきています。

また、感染症リスクへの配慮や、高齢化による移動の困難さなどから、「無理して来るより、気持ちだけで十分」という風潮も広がりつつあります。つまり、現代においては、「親族として葬式に行けないこと」は、状況によっては十分に理解されることなのです。ただし、理解を得るためには、それに見合った対応や心遣いが欠かせないことも覚えておく必要があります。

参列できない「やむを得ない事情」とは?

親族の葬儀に参列できない場合、それには何らかのやむを得ない事情があるはずです。その事情は人それぞれですが、以下のようなケースが代表的で、社会的にも理解されやすいとされています。

1. 病気やけが

自身の体調不良や、病気・けがによって外出が困難な場合は、お葬式への参列を控えることが「やむを得ない事情」として理解されやすいです。特に発熱や咳などの症状がある場合は、まわりの参列者への配慮からも無理に出席せず、自宅で静養することが望まれます。また、インフルエンザや新型コロナウイルスなど、感染症の疑いがある場合には、他人にうつすリスクを避けるためにも出席を遠慮するのがマナーです。入院中や医師の指示によって安静が必要な場合も同様に、参列は控え、弔電や香典などで故人と遺族に対する気持ちを示すことが大切です。

- 自分自身の体調不良や入院、けがによる行動制限

- 感染症(インフルエンザ、コロナなど)による出席自粛

➡ 周囲への感染リスクや本人の体調を考慮して欠席はやむを得ないとされます。

このたびはご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

本来であれば、すぐにでも駆けつけてご焼香させていただきたいところですが、あいにく体調を崩しており外出が難しいため、誠に残念ではございますが、葬儀への参列を控えさせていただきます。

ご遺族の皆様には心よりお悔やみ申し上げますとともに、心静かにご冥福をお祈りいたします。

2. 仕事や公務の都合

どうしても抜けることのできない業務上の都合や、公務などの理由も、参列を断念せざるを得ない正当な事情として広く認められています。たとえば、重要な会議や契約、納期直前の仕事、または急なトラブル対応など、代替がきかない職務がある場合には、責任を果たす必要があります。特に医療従事者、警察官、消防士、保育士などのように、社会的役割の大きい職種では勤務を休むことが難しいケースも多くあります。こうした場合には、上司や同僚に相談しつつ、葬儀には参列できないことを遺族に丁寧に伝え、香典やお悔やみの手紙などで弔意を届けるようにしましょう。

- 業務上どうしても外せない会議や出張

- 医療従事者・警察官・消防士など、緊急対応が求められる職種の勤務中

➡ 事前に上司への相談や、弔電・香典の送付で気持ちを示すことが大切です。

ご訃報を受け、大変驚いております。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

本来であればお別れに伺うべきところですが、どうしても外せない業務が入っており、葬儀に参列できないことを心苦しく思っております。

後日あらためてお伺いさせていただければと存じます。ご家族の皆様にも、どうかよろしくお伝えください。

3. 遠方・海外にいる場合

故人との関係が深くても、物理的に移動が困難な状況では、葬儀への出席ができないのは仕方のないことです。たとえば、遠方に住んでいて葬儀の日程に間に合わない場合や、海外出張・海外在住中で直前の帰国が難しいといったケースが該当します。また、悪天候や自然災害によって交通機関が停止していたり、大幅な遅延が発生している場合なども、無理な移動は避けるべきです。このような状況では、事前に連絡を入れたうえで、後日改めてご遺族を訪問するか、弔電や香典を郵送するなど、気持ちが伝わる方法を選びましょう。

- 海外在住や長距離移動が困難な状況

- 交通手段の確保ができない(台風・地震など災害の影響)

➡ 葬儀への出席が物理的に難しい場合も、電話連絡や手紙、香典などで誠意を伝えると良いです。

このたびのご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

ぜひ参列させていただきたかったのですが、現在遠方に滞在しており、日程的にどうしても伺うことが叶いません。

遠くからではございますが、心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様におかれましては、どうかご自愛くださいませ。

4. 家庭の事情

介護や育児など家庭内の事情が理由で外出が難しいというケースも、葬儀を欠席するやむを得ない事情として理解されることが多いです。たとえば、要介護の家族を一人にできない、子どもが病気で自宅で看病しなければならない、または乳児がいて長時間の外出ができない場合など、家族のケアが最優先されることは社会的にも認められている状況です。無理をして参列しようとせず、あらかじめ丁寧に事情を説明し、後日改めてお悔やみを伝えることで、遺族にもきちんと気持ちが伝わります。

- 介護や育児で外出が難しい

- 家族の急病や入院付き添い

➡ 家庭内の責任が優先される場面では理解されやすい理由になります。

ご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

すぐにでもお悔やみに伺いたい気持ちでいっぱいなのですが、家庭の事情により外出が難しい状況のため、誠に勝手ながら葬儀への参列を控えさせていただきます。

遠くからではございますが、心よりご冥福をお祈り申し上げます。後日、改めてご挨拶に伺わせていただきたく存じます。

5. 精神的な事情

故人との関係が深く、強いショックを受けて精神的に不安定になってしまい、葬儀に出席することが心身ともに難しい場合も、「やむを得ない事情」として受け入れられることがあります。悲しみがあまりに深く、参列することで感情が抑えきれなくなってしまう、過去のトラウマなどで葬儀の場に行くことが苦痛となっているといった状況では、無理に足を運ばず、自分の心の安定を優先することも大切です。このような場合には、詳細な事情を説明する必要はありませんが、「体調不良のため」「どうしても難しい事情があり」といった表現で連絡し、香典や手紙で誠意を伝えるようにするとよいでしょう。

- 深い悲しみや精神的ショックで参列が困難

- 過去のトラウマなどで葬儀の場に行くことが精神的に負担となる

➡ 正直に理由を伝える必要はありませんが、丁寧な言葉で欠席の連絡をすることが望ましいです。

突然のご訃報に、まだ気持ちの整理がつかず、ただただ驚いております。

本来であればすぐにでもお伺いすべきところですが、気持ちの整理がつかず、どうしても参列できる状態ではないため、大変申し訳ございませんが欠席させていただきます。

故人のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様が少しでも穏やかな時間を過ごされますようお祈り申し上げます。

6. 宗教上の理由

宗教上の理由や個人の信条によって、特定の葬儀形式への参加を控えるという場合も、「やむを得ない事情」として尊重されることがあります。たとえば、自身の宗教が他宗教の葬儀への参加を認めていない、あるいは特定の儀式への立ち会いが禁じられているといったケースでは、無理に参列することが逆に不適切となることもあります。このような場合は、遺族に対して配慮のある言葉を添えつつ、不参加の旨を丁寧に伝え、弔意を別の形で表すことが求められます。

- 宗教的な立場で特定の葬儀形式への参加が難しい場合も、「やむを得ない事情」として受け入れられることがあります。

ご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

誠に恐縮ではございますが、宗教上の理由により、葬儀の儀式への参加をご遠慮させていただいております。どうかご理解賜れましたら幸いです。

故人のご冥福をお祈りするとともに、心ばかりの香典をお送りさせていただきます。どうぞお納めくださいますようお願い申し上げます。

このように、参列できない理由には多くの正当性がある場合がほとんどです。大切なのは、その理由をきちんと伝えた上で、どのように誠意を示すかという姿勢です。

行けない場合に求められる現代的マナー

参列できないことがわかった時点で、ただ何もせずに欠席するのは相手への配慮に欠ける行動と受け止められかねません。現代においても、「一報を入れること」「丁寧な言葉で気持ちを伝えること」「香典や手紙などで弔意を表すこと」といった基本的なマナーは変わっていません。

1. 参列できないことは早めに連絡する(電話・メッセージ・メール)

お通夜や告別式への参列が難しいとわかった時点で、できるだけ早めにご遺族へ連絡を入れることがマナーの基本です。遺族の方々は急な段取りや対応に追われており、誰が参列するのか把握しておく必要もあるため、「当日欠席の連絡」は極力避けるべきです。

連絡手段は状況に応じて、電話・メール・LINEなど柔軟に対応して問題ありません。ただし、故人との関係が深かったり、目上の方の場合は、できるだけ電話で丁寧に言葉を伝えるほうが誠意が伝わりやすいでしょう。

細かな事情まですべて説明する必要はありませんが、「ご迷惑をおかけします」「心よりお悔やみ申し上げます」などの言葉を添えることで、失礼のない印象になります。

- 「当日まで連絡がない」のは失礼に当たります。

- 遺族は多忙なので、簡潔かつ丁寧な言葉で伝えましょう。

- LINEやメールでも構いませんが、目上の人や関係が深い場合は電話が無難です。

📌 ポイント:

「事情を細かく説明する必要はないが、誠意ある言葉を添える」

2. 香典を郵送または後日持参する

参列できない場合でも、香典をお渡しすることによって、故人への弔意とご遺族への敬意を表すことができます。現代では「現金書留で香典を郵送する」という方法が広く受け入れられており、仕事や距離の都合で葬儀に行けない方の間で一般的になっています。

香典を送る際には、必ずお悔やみの手紙やメッセージを添えるようにしましょう。香典袋に名前だけを記すだけではなく、ひとことでも気持ちが書かれていることで、丁寧さや心遣いが伝わります。

また、後日改めてご自宅を訪問してお渡しすることも一つの方法ですが、その際は必ず事前に連絡をし、相手の都合を確認するようにしましょう。

- 現代では「現金書留で香典を送る」ことも一般的になっています。

- 郵送時は、お悔やみの手紙を同封するとより丁寧です。

- 後日訪問の際には、略式の服装でも構いませんが、節度を持った服装で。

📌 ポイント:

「参列できなかった代わりに、気持ちを形で示すことが大切」

3. 弔電やお悔やみの手紙・メッセージを送る

近年では、弔電やお悔やみの手紙・メッセージを通じて故人への想いを届ける方が増えています。特に、葬儀当日に参列できない場合でも、弔電を手配して式中に読んでもらうことで、気持ちを式場に届けることができます。

また、個人的なお付き合いがあった方には、心のこもった手書きの手紙を送ることも効果的です。お悔やみの言葉に加えて、生前のお付き合いへの感謝や思い出を簡単に綴ると、より誠意が伝わります。

一方で、SNSなどの場での弔意の表明には注意が必要です。遺族がまだ知らせていない場合もあるため、たとえ善意であっても不用意な投稿は控え、必ずご遺族の意向を確認してからにしましょう。

- 弔電は今でも多くの葬儀で読まれています。

- SNSでのお悔やみは、遺族の意向が分からない場合は避けた方が無難です。

📌 ポイント:

「形式よりも、相手が負担に感じない手段を選ぶ」

4. 香典返しは受け取る・辞退を押しつけない

香典返しについては、現代では「香典返しは不要です」とあらかじめお断りされるケースも増えてきています。ただし、香典返しを「辞退したい」という気持ちがあっても、それを強く押しつけるのは控えたほうがよいとされています。

香典返しを受け取った場合には、あらためて「丁寧なお心遣いをいただきありがとうございました」といったお礼を伝えることも、現代的なマナーの一環です。辞退したい場合も、連絡の際に「お気遣いなく」と一言添える程度にとどめ、最終的にはご遺族の判断に委ねるのが穏当な対応です。

- 現代では「香典返し不要」とする家も増えていますが、辞退の連絡は慎重に。

- 勝手に返送したりせず、相手の意向を尊重しましょう。

📌 ポイント:

「辞退するなら『お気遣いなく』と一言添えるだけで十分」

5. 後日にあらためて弔問・挨拶する(必要に応じて)

家族葬や密葬といった小規模な葬儀の増加により、葬儀後の弔問や訪問の機会が重視されるようになっています。参列が難しかった場合でも、後日あらためてご自宅を訪問し、故人にお線香をあげたり、ご遺族にお悔やみの言葉を伝えることが、誠意を示す方法のひとつです。

ただし、ご遺族のご都合やお気持ちを考え、訪問は突然行うのではなく、事前に連絡して日時を相談するようにしましょう。また、長時間の滞在は避け、15〜20分ほどの弔問にとどめるのが一般的です。服装については、喪服でなくても落ち着いた色の清潔感ある服装であれば問題ありません。

- 家族葬など小規模な葬儀が増えており、「葬儀後の弔問」も一般的になっています。

- 訪問の際は、短時間にとどめる、事前に連絡するなど配慮が必要です。

📌 ポイント:

「『訪問したい』ではなく、『ご都合がよければ伺いたい』と聞くのがマナー」

✅ まとめ:現代的マナーの基本は「柔軟な対応」と「丁寧な配慮」

| 項目 | 現代的マナーの考え方(詳述) |

|---|---|

| 連絡 | 参列できないとわかった時点で早めに伝える。誠意ある言葉を添えることが大切。 |

| 香典 | 郵送や後日持参も可。お悔やみの手紙を添えて気持ちを表す。 |

| 弔意表明 | 弔電・手紙・訪問など、多様な手段で弔意を伝えることが可能。SNSは慎重に。 |

| 香典返し | 辞退は押しつけず、受け取ったら丁寧なお礼を伝える。 |

| 弔問 | 葬儀後にあらためて訪問することも現代的マナーの一部。短時間で、服装に配慮を。 |

親族の葬式に行けない場合の正しいマナー対応と誠意を伝える方法

・香典で誠意を伝える方法

・お悔やみの言葉で誠意を伝える方法

・葬式に参列するのがめんどくさい場合は?

・葬式に親族として行けないのはアリ?現代的マナーと理解のされ方を総括

香典で誠意を伝える方法

参列できない場合は、香典や手紙、供花などの形で哀悼の意を示すのが望ましい対応です。なかでも香典を送ることは、故人や遺族への気持ちを伝える基本的な手段のひとつです。

1. 香典の金額

香典の金額は「気持ち」と「立場」のバランスを考えて決める

香典は、故人への弔意とご遺族への支援の気持ちを込めて贈るものであり、金額にはその人の立場や故人との関係性が反映されるものです。金額が多ければ誠意が伝わるというわけではありません。たとえ金額が少額であっても、きちんとしたマナーに沿って用意された香典であれば、故人やご遺族に十分に敬意が伝わります。

たとえば、両親や配偶者などごく近しい家族の場合は3〜10万円程度が一般的とされていますが、あまりに高額だと逆に遺族に負担をかけてしまうこともあるため注意が必要です。一方、知人や同僚など、やや関係性が遠い場合は5,000円〜1万円程度でも誠意ある金額とされます。地域の慣習や家の方針によって相場が異なることもあるので、迷った場合は親族や目上の方に相談すると安心です。

- 近しい親族の場合は、一般的に3〜10万円が目安ですが、あまりに高額すぎると逆に気を使わせてしまう場合もあります。無理なく包める範囲で気持ちを表すのが大切です。

- 仕事関係や友人の場合は、1〜3万円程度が相場とされています。

- 遠縁や知人の場合は、1万円程度が一般的な相場です。

金額の範囲内で、あくまで「気持ち」が伝わるように心掛けることが大事です。

2. 香典袋の選び方

香典袋(ご霊前用の袋)は、色やデザインにも注意を払うべきです。以下の点に気をつけましょう。

香典袋は格式と宗教に応じて適切なものを選ぶ

香典袋は、単にお金を包むための道具ではなく、受け取る側に対する礼節や心遣いを表す重要な要素です。宗教によって水引の色や表書きが異なるため、使用する香典袋は葬儀の形式に合わせて正しく選びましょう。

仏教の場合は、黒白または双銀の水引を使用し、表書きには「御霊前」または「御仏前」と記載します。ただし、「御仏前」は四十九日以降に使うのが一般的です。神道では「御玉串料」、キリスト教では「御花料」など、宗派に応じた書き方が求められます。

また、香典袋のデザインにも注意が必要です。派手すぎるデザインやカラフルな装飾は避け、できるだけ白地で落ち着いた印象のものを選びましょう。中袋には金額や住所、氏名を丁寧に記入し、心のこもった準備を行うことが、誠意を形にする第一歩です。

- 黒白の水引(しおり)は、一般的な葬儀で使います。地域によっては、紅白の水引を避け、黒白の水引が適切とされています。

- 表書きは、「御霊前」や「御仏前」と記載しますが、仏教の場合は「御仏前」、神式の場合は「御玉串料」、キリスト教の場合は「御花料」など、宗教に合わせた表書きが必要です。

- 中袋に金額を書く際は、「金○○○円」と書きます。「千円」や「百円」のように、数字を「円」付きで書くと正しいとされています。

また、香典袋の選び方一つで、受け取る側への敬意を示すことができます。あまり華美すぎるデザインは避け、シンプルで上品なものを選ぶことが望ましいです。

3. 香典を送るタイミング

参列できない場合や遠方に住んでいる場合には、香典を現金書留で郵送することも一般的です。香典を送るタイミングは、できるだけ葬儀の前日までに届くよう手配するのが理想ですが、どうしても難しい場合は葬儀の数日以内に届くよう調整しましょう。

送る際には、ただ現金を送るだけではなく、弔意を綴った手紙や一筆箋を同封すると、より気持ちが伝わります。内容は形式的であっても構いませんが、相手の悲しみに寄り添う表現を心がけることで、より丁寧な印象を与えることができます。

なお、現金書留の封筒には必ず宛名や差出人の情報を正確に書き、香典袋をさらに封筒に入れてから送ると、受け取る側への配慮が伝わります。

香典は、葬儀の前後数日以内に届けることが基本です。香典を遅れて送ると、遺族に対して失礼になる場合があります。

- 現金書留を利用するのが一般的ですが、故人の宗教や家の方針に合わせて送る方法を選んでください。

- 遠方で参列できない場合は、葬儀の前に香典を現金書留で送るのが良いとされています。

また、遅れる場合は必ず事前に遺族に伝えておくことがマナーです。

✅ まとめ:誠意を伝えるための行動は「細やかな心遣い」にあらわれる

| 分野 | 誠意の伝え方(丁寧な実践例) |

|---|---|

| 香典の金額 | 関係性や立場に応じて適正額を。無理のない範囲で心を込めて。 |

| 香典袋 | 宗教・地域に合わせた正しい形式を選び、表書きや記入も丁寧に。 |

| 送付時期 | 葬儀の前後数日以内が望ましい。現金書留や手紙を添える心遣いを。 |

お悔やみの言葉で誠意を伝える方法

1. 言葉の選び方

言葉を選ぶときは「敬意」「哀悼」「配慮」を重ねて

お悔やみの言葉は、相手がどんな状況かを思いやりながら伝えることが大切です。感情が込められていることで、より誠意が伝わります。

お悔やみの言葉は、形式だけでなく、その背景にある「思いやり」や「敬意」が何より大切です。遺族は深い悲しみの中にあり、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えています。そのような状況で、受け取る側が気を遣わずに受け入れられるような、控えめで真摯な言葉遣いを心がけましょう。

たとえば、「このたびは突然のことで、大変驚いております。心よりお悔やみ申し上げます」という表現は、驚きと哀悼の意を端的に伝える言葉として多く使われます。「ご冥福をお祈りいたします」や「安らかなお眠りを心よりお祈り申し上げます」なども定番ですが、宗教によっては適切でない場合もあるため、無難に「お悔やみ申し上げます」などを選ぶと安心です。

- 一般的な例:「このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 親しい場合:「本当に突然のことで、驚いています。心からお悔やみ申し上げます。」

- 少し格式のある場合:「故人のご冥福をお祈り申し上げます。ご遺族の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。」

注意するべきは、悲しみを強調しすぎないことです。過度に感情的な表現や、相手が困るような言葉は避けるべきです。

2. 手紙でのお悔やみ

手紙は形式よりも「丁寧さ」と「気持ち」が大切

手紙でのお悔やみも、心を込めて書くことが重要です。弔問に行けない場合は、手紙を送ることで気持ちを伝えることができます。

参列できなかった場合や、あらためて弔意を伝えたい場合には、お悔やみの手紙を送ることで気持ちを伝えることができます。特に親しい関係であった場合、形式的な文面よりも、故人との思い出や感謝の気持ちを簡潔に述べるほうが、遺族にとっても心に響く内容になります。

たとえば、「〇〇様には、生前たくさんのご厚情を賜り、心から感謝しております」や「以前ご一緒させていただいた際の、あの笑顔が忘れられません」といった具体的な思い出を添えると、誠意がより伝わりやすくなります。最後には必ず、遺族への気遣いの言葉として「ご家族の皆様におかれましても、どうかお身体を大切になさってください」などを添えるとよいでしょう。

- 最初に哀悼の意を述べる:手紙の冒頭で、故人の訃報に接したことへの哀悼の意を表しましょう。

- 故人との思い出を少し触れる:あまり長く書く必要はありませんが、故人と過ごした思い出をひとことでも触れることで、誠意が伝わります。

- 遺族を気遣う言葉を忘れない:「ご遺族の皆様におかれましても、どうかお身体を大切にしてください。」など、相手の負担を気遣う言葉を添えるとよいです。

手紙の書き方は簡潔でありながら、相手への配慮が表れるようにしましょう。あまり堅苦しくなく、心からのお悔やみを表現することが大切です。

3. 言葉をかけるタイミング

お悔やみの言葉は「タイミング」と「距離感」にも注意

お悔やみの言葉は、単に内容だけでなく、「いつ」「どのように」伝えるかも非常に重要なポイントです。葬儀の前後は遺族も非常に忙しい時期です。お悔やみの言葉をかけるタイミングとして適切なのは、葬儀が終わった後の落ち着いたタイミングです。葬儀中は精神的に疲れていることも多いため、無理に言葉をかけることは避けるのがマナーです。葬儀後、数日内に弔問の手紙やお悔やみのメッセージを送ると良いでしょう。直接会う機会がない場合は、電話やメッセージ、手紙などの方法を使って伝えても問題ありません。ただし、SNSなどの公の場で発信することは避け、必ずご遺族の意向を確認してからにしましょう。

葬儀の直前や最中は遺族が非常に忙しく、冷静に話を受け止められないこともあります。できるだけ落ち着いた場面で、相手の気持ちに寄り添う姿勢を見せながら静かに言葉をかけることが大切です。

✅ まとめ:誠意を伝えるための行動は「細やかな心遣い」にあらわれる

| 分野 | 誠意の伝え方(丁寧な実践例) |

|---|---|

| 言葉 | 遺族の心に配慮し、落ち着いた表現で哀悼の意を丁寧に伝える。 |

| 手紙 | 形式だけにとらわれず、故人への思いと遺族への配慮を誠実に綴る。 |

| 言葉をかけるタイミング | 葬儀中や葬儀後すぐは疲れているため、葬儀が終わったあとの落ち着いたタイミングにする。 |

葬式に参列するのがめんどくさい場合は?

なぜ「葬式がめんどくさい」と感じてしまうのか?

葬儀というのは、人生の中でも非常に特別で重要な儀式である一方で、現代の忙しい生活や人間関係の中では、多くの人がどこかしら「正直めんどうだな」と感じてしまう場面があります。これは、単なる怠け心ではなく、日常とあまりにも違う空気や、慣れない作法、急な予定変更などが重なって心身に大きな負担を与えるためです。

以下では、その「めんどくささ」を感じる代表的な理由を詳しく解説します。

1. 手続きや準備が多く、心も体も疲れてしまう

特に遺族側や近親者として葬儀に関わる場合には、葬儀社との打ち合わせ、会場の準備、弔問客の対応、香典返しの手配、相続関連の相談など、やるべきことが非常に多岐にわたります。

ただでさえ大切な人を失った直後で、精神的にも大きなショックを受けている中、休む間もなく段取りを組み、周囲と連携していかなければならないのです。これが「大変すぎて、正直もうやりたくない」と思ってしまう大きな理由の一つです。

2. 細かいマナーや形式が多く、気を遣いすぎてしまう

葬儀は宗教・宗派によって作法や服装、香典の書き方などが異なり、「どこまでやればいいのか」が分かりにくいのが現実です。

服装の選び方一つ取っても、「靴は革がいいのか、光沢はNGなのか」「バッグは布製?革製?」など判断に迷う場面も多くあります。

さらに、焼香の作法や挨拶の言い回しなど、正しいマナーを気にしすぎて緊張し、精神的に疲れ切ってしまう人が少なくありません。

3. 普段会わない親戚や関係者と会う気疲れがある

久しぶりに顔を合わせる親族や、あまり交流のなかった親戚・知人と話をしなければならないことに、ストレスや気疲れを感じる人は多くいます。

普段は離れて暮らしていたり、疎遠になっていた人と突然「故人を偲ぶ場」で向き合うのは、気持ちの切り替えが難しいものです。

ときには、過去の家族関係のしがらみが顔を出したり、無理に明るくふるまうことを求められたりすることで、「居心地の悪さ」や「気まずさ」を強く感じてしまうこともあるでしょう。

4. 突然のスケジュール変更で生活が圧迫される

訃報というのはいつも突然です。そのため、平日に仕事や家事が詰まっている中で、急きょ予定を変更して遠方の葬儀に出向くというのは、多くの人にとって大きな負担です。

特に現代のように時間に追われる社会では、半日〜数日単位の予定変更は家庭にも仕事にも影響を与えます。

また、葬儀の準備や参列で発生する移動費・宿泊費・香典の出費など、経済的な負担も「めんどくさい」と感じる一因になっています。

5. 悲しみに向き合う余裕がなく、感情が混乱する

葬儀は故人との別れを受け入れる大切な時間ですが、実際には忙しさや気疲れの中で、ゆっくりと感情を整理する時間が持てないことも多いです。

悲しむ間もなく動き続けなければならない現実に、「つらいのに、泣く暇もない」と感じてしまう方も少なくありません。

結果として、悲しみよりも「早く終わってほしい」「もうやりたくない」といった思いが先に立ち、本来の目的である“故人を偲ぶ心”を見失いがちになることもあります。

🔸 「めんどくさい」と思ってしまっても、それは自然な感情です

「葬式がめんどくさい」と思ってしまうことは、決して非常識でも冷たいわけでもありません。

現代のライフスタイルや人間関係のあり方においては、葬儀のような“昔ながらの習慣”が自分にとって負担になることが増えているのです。

最近では、こうした気持ちに応える形で、

身内だけで静かに行う家族葬、通夜・告別式を省いた直葬、カジュアルで宗教色の薄いお別れ会

など、負担の少ない葬儀スタイルも選ばれるようになっています。

つまり、「もっと気持ちに寄り添った送り方をしたい」という考えが広まりつつあるのです。

✅ めんどくさいと思ったときにできる、気持ちの整理と対応法

| 方法 | 内容(詳細) |

|---|---|

| 自分の気持ちを否定しない | 「めんどくさい」と感じたときは、まずその感情を素直に受け止めましょう。自分にとって何がしんどいのかを明確にすることで、対処の糸口が見えてきます。 |

| 最小限のマナーだけ守る | 無理をして全部こなそうとせず、基本的なマナー(服装・香典・一言のお悔やみ)にとどめるなど、負担を減らす工夫をしましょう。 |

| どうしても行けないときは気持ちを手紙や香典で伝える | 参列が難しい場合は無理せず、香典を郵送したり、短いお悔やみの手紙を添えたりすることで、心を伝えることができます。形式より「思いやり」が大切です。 |

| 将来に備えて、自分の送り方を考えておく | 自分の葬儀についても、家族に「こうしてほしい」と伝えておくと、同じ思いを子世代にさせないよう配慮できます。負担を減らす終活の一環になります。 |

✅ 最後に:めんどうだと感じる中にも、「心を込める」方法はある

葬儀に対して「しんどい」「めんどうだな」と感じるのは、多くの人にとってごく自然な反応です。

それでも、自分なりの方法で気持ちを表し、無理のない範囲で心を込めることができれば、十分に故人やご遺族に誠意は伝わります。

たとえ形式にとらわれずとも、「そっと気にかけていた」という事実は、残された人の心を支えるものです。

心身に負担をかけすぎないように、自分のペースでできることを、できるかたちで実践していく。それが、これからの時代にふさわしい「新しい弔い方」かもしれません。

葬式に親族として行けないのはアリ?現代的マナーと理解のされ方を総括

行けないことより「どう思いを伝えるか」が大切

親族の葬儀に行けないという選択は、自分にとっても相手にとっても簡単なものではありません。しかし、社会の在り方が大きく変わりつつある今、「参列できなかった=非常識」という一方的な価値観だけで判断されることは少なくなっています。

むしろ大切なのは、「その場に行けなかったとしても、どのように真心を伝えるか」という姿勢です。連絡、香典、手紙、そしてその後のフォロー。小さなことでも一つひとつ丁寧に取り組むことで、あなたの誠意は必ず伝わります。

参列できなかった自分を責める必要はありません。できることを、できる形で真摯に行う。それこそが、現代における「親族としての弔いのかたち」なのです。

✅️葬式に参加するべき親族の範囲

喪主の直系親族は原則参列すべき、その他は個人との関係性や家の慣習等で判断するとよい

✅️親族の葬式に行けないのはアリ?現代社会の見方

「親族の葬儀には必ず出席すべき」という考え方から「たとえ親族であっても来られない事情があるのは仕方のないこと」と受け止める人が増えてきています。

✅️やむを得ず参加できない場合

参加できないことが分かり次第連絡し、後日改めてご遺族を訪問するか、弔電や香典を郵送するなど、気持ちが伝わる方法を選びましょう

✅️行けない場合のマナー

早めに連絡し、香典を送付または後日持参、弔電やお悔やみの手紙・メッセージを送る

✅️香典で誠意を伝える

金額は無理のない範囲で心を込めて、香典袋は色やデザイン、書き方に注意し簡易書留で送る

✅️お悔やみの言葉で誠意を伝える

葬儀が終わったあとの落ち着いたタイミングで、形式っぽくならずに個人への思いを伝える

✅️葬式に参列するのがめんどくさい場合

最低限のマナーを守り、無理のない範囲で心を込める

コメント