訃報を受けて葬儀の準備を進める際、喪主やご遺族の方は限られた時間の中で多くの手配をこなさなければならないため、多くの方が経験するのが「何を、いつまでに、どう準備すればよいのか?」という戸惑いです。喪服、数珠、香典など必要なものは多岐にわたりますが、その中でも意外と見落とされやすく、しかし重要なアイテムのひとつが“葬式饅頭”です。

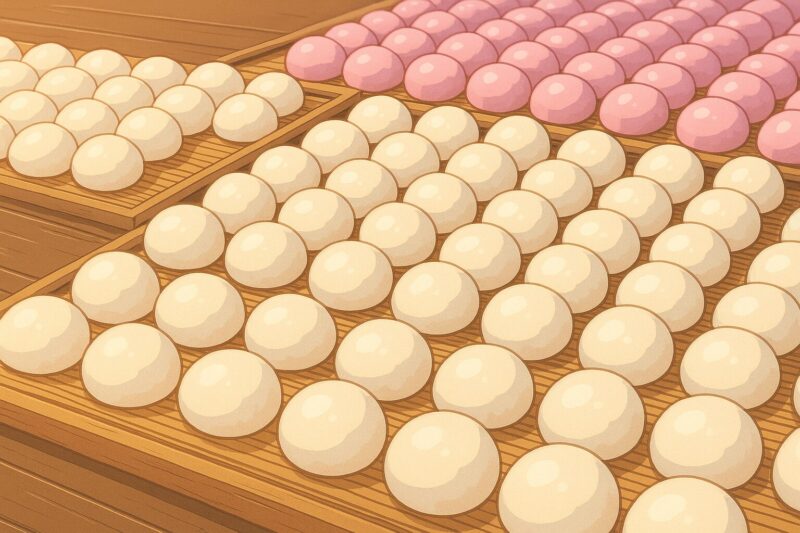

葬式饅頭は、参列してくださった方々への感謝の気持ちを形にする大切な品であり、同時に故人を偲ぶ供養の一環でもあります。白くまるい饅頭には「清浄」「無垢」「円満な旅立ち」などの意味が込められており、日本の葬儀文化において長く受け継がれてきた伝統的な贈り物です。

しかし、「そもそもどこで買えるの?」「急な葬儀に間に合うの?」「仏事用としてきちんと対応してくれるのはどんなお店?」など、初めての方にとっては疑問も多く、不安を抱えてしまうこともあるでしょう。

本記事では、そんな悩みを抱える方のために、葬式饅頭の購入先について詳しくご紹介します。地元の老舗和菓子店や葬儀社の提携業者、百貨店のギフト売場、そして楽天やAmazonなどのネット通販まで、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながら、あなたの状況に合ったベストな選択ができるよう丁寧に解説していきます。

急な手配にも対応できる店舗の選び方や、仏事用包装・焼き印入り饅頭の有無、賞味期限や数量の目安など、知っておくと役立つ情報もあわせて掲載しています。初めて葬儀の準備を任された方や、ご家族の負担を少しでも軽くしたいと考えている方にとって、安心して参考にしていただける内容となっています。

ぜひ最後までお読みいただき、心のこもったお別れの準備にお役立てください。

葬式で使う饅頭ってどこで売ってるの?事前準備のポイントまとめ

どこで買えるのか解説する前に、葬式饅頭の成り立ちや相場や用意する個数・大きさなどのマナーをご紹介します。どこで買えるかを今すぐ知りたい方はこちら。

・葬式饅頭の由来:歴史的背景と成り立ち

・葬式饅頭の正式名称

・葬式で饅頭を配る理由

・葬式饅頭は何個用意する?シーン別の目安と考え方

・葬式饅頭の相場

・葬式饅頭の模様

・葬式饅頭の大きさ

葬式饅頭の由来:歴史的背景と成り立ち

1. 仏教の供物文化に根ざす起源(奈良〜平安時代)

葬式饅頭のルーツは、日本に仏教が伝来した奈良時代以降の「供物(くもつ)」の文化にさかのぼります。仏教では、人が亡くなるとその霊が成仏できるよう、仏前に供物を供えることが重視されてきました。当初は、米・野菜・果物などが主流でしたが、平安時代には貴族の間で菓子類を供える風習も見られるようになります。

饅頭のような「甘く丸いお菓子」は、円満・和合・調和の象徴とされており、死者の魂が安らかに浄土へと向かうよう祈る意味が込められていました。このような意味合いから、饅頭が供物として選ばれるようになったと考えられています。

2. 饅頭の伝来と庶民への普及(室町〜江戸時代)

饅頭そのものが日本に登場したのは室町時代(14世紀)で、中国(元〜明)から禅僧が持ち帰った「点心」が起源とされています。当初は「肉まん」のようなものでしたが、日本では肉食忌避の風習が根強かったため、小豆餡などを使った「和饅頭」が誕生し、茶道や仏事に用いられるようになりました。

江戸時代に入ると、和菓子作りの技術が発達し、冠婚葬祭で菓子を贈る習慣が広がります。葬儀においても、香典のお返し(香典返し)や通夜振る舞いとして饅頭が使われるようになり、次第に「葬式饅頭」が定着していきました。

3. 志饅頭としての定着(明治〜昭和)

明治時代になると、葬儀の形式がより制度的・儀式的になり、「志」と書かれた返礼品を渡す風習が強くなりました。このときに、「志饅頭(こころざしまんじゅう)」という名称での利用が一般化していきます。

和菓子屋が「志饅頭」や「仏饅頭」といった商品を製造・販売するようになり、のし紙や包装に「志」「満中陰志」などと記して渡すスタイルが整備されました。饅頭は日持ちがし、甘さが控えめで弔事にふさわしいことから、全国的に定番となっていったのです。

4. 地域銘菓と結びついた現代の葬式饅頭

昭和〜現代にかけては、地域の銘菓を葬式用に利用するケースも増え、たとえば「春日饅頭」や「志まんじゅう」など、名前や形状は異なっても、共通して「故人を偲び、感謝を伝える」という意味を持つようになりました。

今日では、白いこしあんの饅頭が主流ですが、地域によっては紅白饅頭・栗まんじゅう・黒糖饅頭などを用いる例もあります。また、包装に故人の名前や忌明けの日時などを印刷することで、参列者に故人の生前を静かに偲んでもらう配慮も見られます。

まとめ:葬式饅頭の由来とは

❖ 葬式饅頭の由来は、仏教の供養文化と、日本独自の贈答習慣が融合して生まれたものです。

❖ その起源は奈良時代の供物文化にさかのぼり、室町時代の饅頭伝来を経て、江戸・明治期に「志饅頭」として定着しました。

❖ 今日に至るまで、葬儀や法事の場で饅頭を配るという行為は、「故人への供養」「参列者への感謝」「死の穢れを祓う意味」を併せ持つ、意味深い日本の弔事文化の一つです。

葬式饅頭の正式名称

1. 最も広く使われる正式名称

志饅頭(こころざしまんじゅう)

「葬式饅頭」の最も一般的かつ正式な呼称は、「志饅頭(こころざしまんじゅう)」です。この名称は、仏事において用いられる「志」という語句を含んでおり、これは香典返しや法要のお礼としての気持ちを表すときに使用される言葉です。葬儀や法要に参列してくださった方々へ、感謝の気持ちを込めて何かしらのお礼の品をお渡しする際、その品物の表書きに「志」と記すことがありますが、その中身が饅頭である場合、このように「志饅頭」と呼ばれるようになりました。

饅頭そのものには、「甘さで悲しみを和らげる」「円満・平穏を願う」という意味も込められており、ただの菓子ではなく、儀式の一環としての意味合いを持っています。志饅頭は、通夜や告別式の当日に配られることもあれば、四十九日などの法要での引き出物として贈られることもあり、その使い方は多様ですが、どの場面においても、「弔意を受け取ってくださった方々に、心からの感謝を伝えたい」という気持ちが込められている点は共通しています。

2. 【地域や文化で使われる他の呼称】

正式名称として「志饅頭」が広く認知されていますが、実際には地域や慣習、あるいは和菓子店ごとの商品名などにより、異なる名称で呼ばれることも少なくありません。以下に、その代表的な例を詳しくご紹介します。

仏饅頭(ぶつまんじゅう)

「仏饅頭」という呼び方は、特に仏前に供えるために用意された饅頭に対して使われることが多く、葬儀や法要の際に祭壇へ供えたり、会食の場で振る舞われる菓子として用いられることがあります。仏教的な意味合いが強く、供養を目的とした品であるという点を前面に出した名称であり、より宗教的・儀式的な印象を持つ呼び名です。地域によっては「志饅頭」と同義として扱われることもあり、仏壇や塔婆の前に白い饅頭を並べる姿は、日本の伝統的な弔いの風景の一部として定着しています。

満中陰饅頭(まんちゅういんまんじゅう)

この名称は、特に関西地方を中心に用いられており、四十九日(=満中陰)の法要が終わったことを示す返礼品として配られる饅頭のことを指します。「満中陰」とは、亡くなってから四十九日のあいだを意味する仏教用語で、いわば故人の魂が浄土へ旅立つための過程にあたるとされています。この期間が終わることを「忌明け」といい、その区切りとして「満中陰志」と書かれた熨斗の品を配ることが風習となっています。その中身として使われるのが、満中陰饅頭というわけです。

この呼び方は、一般的な「志饅頭」よりも宗教的・時期的な意味合いが強く、四十九日法要に特化して使われるケースが多いのが特徴です。包装やのし紙には「満中陰志」と書かれ、参列者に「ご仏前へのご厚志へのお礼」を込めて渡されます。

春日饅頭(かすがまんじゅう)

「春日饅頭」という名称は、特定の地域や菓子店で販売されている商品名であり、葬儀・法要用の饅頭として定番化されています。一般的に、白くふっくらとした形で、甘さ控えめのこし餡を包んでいることが多く、上品で格式を感じさせる見た目から、仏事にふさわしい菓子として評価されています。

このような饅頭は、単なる日常の菓子としてだけでなく、「志饅頭」としての用途も兼ねて販売されており、パッケージには仏事用の仕様が施されていることもあります。地域に根ざした銘菓であると同時に、日本の葬儀文化に適応した品として、長く親しまれています。

引き饅頭(ひきまんじゅう)

「引き饅頭」という言葉は、葬儀や法要の引き出物として配られる饅頭を指すことが多く、関東地方などで使われる俗称的な呼び方です。こちらも正式名称というよりは通称に近いものではありますが、「引き物(=引出物)」という言葉と組み合わせて使われることで、誰にでも意味が通じやすいという利点があります。

地域によっては、この「引き饅頭」こそが志饅頭のことを指している場合もあり、呼び方の違いはあるものの、根本的な目的や意味合いは共通しています。つまり、故人の冥福を祈りつつ、参列者への感謝を伝えるための心遣いとして饅頭を贈るという、日本の伝統的な弔意表現のひとつであることに変わりはありません。

まとめ

❖ 日本における「葬式饅頭」の正式な名称として最も一般的に用いられているのは、「志饅頭(こころざしまんじゅう)」です。この言葉には、仏事において参列してくださった方々への深い感謝の気持ちと、故人の冥福を祈る気持ちが込められており、現代においても葬儀や法要の返礼品として広く使われています。

❖ その一方で、地域や慣習によっては「仏饅頭」「満中陰饅頭」「春日饅頭」「引き饅頭」など、さまざまな呼び名が用いられており、それぞれに異なる歴史的・文化的背景が存在します。どの名称にも共通するのは、「悲しみの中にも、温かい心遣いを添える」という日本人特有の美意識と、弔意を形にして伝える礼節の精神であるといえるでしょう。

葬式で饅頭を配る理由

1. 供養(くよう)の一環としての饅頭

葬式において饅頭を配る理由の一つは、亡くなった方への供養の意味合いに深く結びついています。仏教では、人が亡くなった後、その魂が安らかに成仏するようにと願って、遺族が「供物(くもつ)」を仏前に捧げる習わしがあります。この供物には果物や花、菓子などさまざまな品が使われますが、その中でも「饅頭」はとりわけ重要な役割を果たしてきました。

饅頭の丸く整った形には「円満」「調和」という意味が込められており、甘くやさしい味わいは故人の人生や遺族の気持ちを和らげる象徴として捉えられてきました。仏前に供えた後、それを参列者に分け与えることで、ただ供えるだけでなく、供養の心を周囲と分かち合うという、より広い意味での追悼が実現されます。饅頭を通じて、故人への想いと祈りを、親族や知人、参列者全体に伝える手段となるのです。

2. 感謝の気持ちの表現としての返礼

もうひとつの大きな理由として挙げられるのが、参列者への感謝を形にして表すという目的です。現代の葬儀では、喪主や遺族が香典をいただいた方々に対して、「志」や「御礼」と記された返礼品を渡すのが一般的となっています。この返礼品の中でも、饅頭は特に人気が高く、古くから「志饅頭」として使われてきました。

饅頭は重すぎず、持ち帰りやすく、しかも日持ちがある程度するため、贈り物として非常に適しているだけでなく、「心ばかりの品ですが、どうぞお受け取りください」という気持ちが込められた、温かみのある贈答品でもあります。葬儀という重く厳粛な場で、少しでも相手への配慮を示したいという日本人特有の礼節が、この饅頭に込められているといえるでしょう。

3. 「忌み晴らし(いみばらし)」としての意味合い

古くからの日本の信仰や民間伝承では、人が亡くなるという出来事は「死の穢れ(けがれ)」をともなうものとされてきました。この「穢れ」は家族や近しい人だけでなく、葬儀に参列した人々にも及ぶと考えられており、そのため、参列者にはある種の「お清め」が必要だとされていたのです。

このような背景から、葬儀の後に甘いものや塩を配るという風習が生まれました。饅頭のような甘味は、疲れた身体と心を和らげるだけでなく、穢れを祓い、気持ちをリセットするという意味を持ちます。これを「忌み晴らし」または「忌明け」と呼び、特に四十九日以降の法要では、心身を清めるための象徴的な行為として、饅頭を配ることが習慣として根付いています。

4. 故人の好物を通じて思い出を偲ぶために

さらに、饅頭を配るという行為には、故人との思い出やつながりを大切にするという、感情的な意味合いも含まれています。亡くなった方が生前に饅頭が好きだった、あるいは特定の銘柄を好んでいた場合、その饅頭を葬儀の場で供えたり、参列者に配ることで、故人らしさを偲ぶひとときを共有することができます。

これは単なる供養や返礼にとどまらず、「故人の人となり」や「思い出」を、饅頭という具体的な形を通じて語り継いでいく、日本的な追悼のかたちともいえるでしょう。饅頭に込められた温もりや香りが、故人の面影を優しく思い出させてくれることもあるのです。

5. 地域や宗派によって異なる饅頭の扱い方

日本全国では、葬儀における饅頭の使い方や意味づけに、地域ごとの違いが見られます。たとえば、関東地方では葬儀や通夜の際に饅頭を「志」の品として配るのが一般的ですが、関西では特に四十九日などの法要後に「満中陰志」として銘菓や饅頭を渡す傾向があります。東北や北陸地方では、赤飯や煮物とともに饅頭が供えられることもあり、仏教の宗派や地元の慣習によって、供養のスタイルは多様です。

このように、饅頭という一見ささやかな和菓子には、地域性や宗教観、生活文化が色濃く反映されており、葬儀の場においても重要な意味を担っているのです。

まとめ

❖ 葬式に饅頭を配るという日本の風習は、仏教的な供養の意味に加え、参列者への感謝や「忌み晴らし」の精神、そして故人との思い出を共有するという複数の目的が重なり合って成り立っています。

❖ 饅頭は単なる菓子ではなく、「心を伝えるための静かなメッセージ」として、人と人とを結びつける大切な役割を果たしているのです。

葬式饅頭は何個用意する?シーン別の目安と考え方

1. 基本的な目安:1人あたり1〜2個

葬式饅頭の準備数に迷う方は多いですが、基本的には「参列者1名につき1個または2個」を目安として用意するのが一般的です。ただし、実際の参列者数は事前に確定しにくいことが多いため、予備として10〜20%多めに発注することを強くおすすめします。

また、残った饅頭は、初七日や四十九日などの法要時に再利用できたり、近隣の方やお世話になった方への挨拶回りの際に配るなど、柔軟に活用することができます。そのため「多めに用意する」ことは無駄ではなく、むしろ丁寧な対応として歓迎されることがほとんどです。

2. 配る相手と目的によって変える

葬式饅頭を用意する際は、配る相手の立場や場面に応じて個数を調整するのが一般的です。

| 配布対象 | 通常の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 通夜・告別式の参列者 | 1〜2個入り×人数分 | 香典返しとは別に簡易的なお礼として渡すことが多い |

| 親族・親しい関係者 | 3〜5個入り | 式後に「志」として贈る場合は少し多めにする |

| 僧侶や寺院への進物 | 5個〜10個入り箱詰め | 別包装で豪華な品とともに渡す場合がある |

たとえば、遠方から来てくれた親族には少し多めに、僧侶には箱入りで丁寧に、といった調整がよく行われています。

3. 地域差や宗派の習慣にも注意

日本の葬儀文化には地域性が強く反映されており、饅頭の扱いや個数にも差があります。

- 関西地方では四十九日(満中陰)で「満中陰志」として5〜10個入りの菓子折りを渡すことが多い

- 東北・北陸地方では赤飯とともに饅頭を配る例があり、1人1個で済ませることも

- 関東地方では通夜の「通夜振る舞い」後に2個入りを配る形式がよく見られる

そのため、正確な個数を決めるには、地元の風習や葬儀社のアドバイスを参考にするのが確実です。

まとめ:何個が正解かは「気持ち」と「場面」で決まる

❖ 葬式饅頭の一般的な個数は「1人あたり2〜3個」が目安で、特別な決まりはないものの、形式と心遣いのバランスを考えて調整されることが多いです。

❖ 地域や配る相手によっても変わるため、和菓子店や葬儀社と相談しながら、その場にふさわしい個数を決めるのがよいでしょう。

目安の数量:

- 1人あたり:1個〜2個

- 参列者が30人の場合:30〜60個

- 予備:全体数の10〜20%増で計算

備考:

- 余った分は初七日や四十九日でも使用可能

- 急な参列者増加にも対応できるように多めに準備すると安心

葬式饅頭の相場

葬式饅頭の価格帯は、注文する数量や品質、装飾などによって幅がありますが、一般的な相場としては1個あたりおおよそ200円〜400円程度が目安とされています。特に個包装やのし紙が付いているもの、焼き印入りの高級仕様の場合は、やや高めの価格になることもあります。

例えば10個入りで2,000円〜3,000円程度、20個セットであれば4,000円〜6,000円程度が主流となっており、参列者の人数や予算に応じて選ぶことができます。大量に注文することで割引が適用される業者もあるため、事前に価格と内容を比較しておくことが大切です。

また、包装や袋詰めの有無、冷凍配送の可否など、細かなオプションによっても価格は前後しますので、予算と実用性を両立させる視点を持って選ぶのが理想です。

| 内容量 | 価格帯(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 1個 | 200円〜400円 | 焼き印入り・個包装で価格上昇あり |

| 10個セット | 2,000円〜3,000円 | 個包装・のし対応商品が多い |

| 20個セット | 4,000円〜6,000円 | 法要用に人気の数量 多人数対応・法事と兼用も可能 |

| 大量発注(50個〜) | 10,000円〜 | 割引適用・企業対応可 |

葬式饅頭の模様

葬式饅頭には、無地のものもありますが、「志」「ありがとう」「感謝」などの文字が焼き印で押されたものが一般的かつ人気です。こうした模様入りの饅頭は、見た目に上品で、手に取ったときに自然と気持ちが伝わるため、特別な場にふさわしいと感じられることが多いです。

また、地域や家風によっては、蓮の花や菊の花、家紋などが入っている場合もあります。焼き印の模様には、形式的な意味だけでなく、残された遺族の「心づかい」が表れているとも言われています。どのような焼き印を選ぶかによって、受け取る側の印象も大きく変わるため、慎重に選ぶことが大切です。

代表的な焼き印の例:

- 志

- ありがとう

- 蓮の花

- 家紋(地域や家によって)

焼き印の意味:

- 感謝の気持ちを伝える象徴

- 受け取った人に印象を残す

- 品格を感じさせる外観

| 焼き印 | 意味・背景 |

| 志 | 感謝の気持ちを伝える最も一般的な焼き印 |

| ありがとう | 故人・参列者への感謝をダイレクトに表現 |

| 蓮の花 | 仏教のシンボル。極楽浄土や輪廻転生を象徴 |

| 家紋 | 家柄や地域文化を反映(特注が必要な場合あり) |

葬式饅頭の大きさ

葬式饅頭のサイズは一般的に直径5cm〜7cm程度のものが多く、一口〜二口で食べられるほどよいサイズ感に設計されています。特に高齢の方や小さな子どもが参列する場面では、食べやすく、喉に詰まりにくい柔らかな食感のものが好まれる傾向があります。

さらに最近では、冷凍保存可能なタイプや、小ぶりで持ち帰りやすい個包装仕様の商品も増えており、持ち運びや衛生面を重視する現代的なニーズに応える商品設計が進んでいます。見た目がコンパクトであることは、配布時の見栄えにも良い印象を与えます。

食べやすさと持ち運びやすさを考慮し、適度な大きさのものが選ばれています。

【葬式饅頭の大きさの目安】

| 分類 | 直径 | 重さ | 備考 |

|---|---|---|---|

| 一般的な個包装タイプ | 約5〜6cm | 約40〜60g | 手のひらに収まるサイズ。茶菓子として最適。 |

| 小さめの上品タイプ | 約4〜5cm | 約30〜40g | 高齢者や女性にも食べやすいサイズ。 |

| やや大きめ・贈答用タイプ | 約6〜7cm | 約70〜90g | 引き出物や詰め合わせ用に使われることがある。 |

一般的なサイズ:

- 直径:約5〜7cm

- 一口〜二口サイズ

- 高齢者や子どもにも食べやすい

最近の傾向:

- 個包装タイプが主流

- 冷凍保存可能な商品も人気

葬式に欠かせない饅頭はどこで売ってる?おすすめ購入スポット紹介

葬儀や法事の場において、参列者に感謝の気持ちを伝えるための「葬式饅頭」は、単なる和菓子ではなく、丁寧なおもてなしの一環として重要な役割を果たします。しかし、こうした仏事専用のお菓子は、日常的に手に入るわけではなく、適切な場所での購入が求められます。以下に、葬式饅頭を取り扱っている主な購入先について、それぞれの特徴や利点、注意点を詳しくご説明いたします。

・葬儀社(または提携のギフト業者)

・オンライン通販(楽天・Amazon)

・地元の和菓子店(老舗・仏事対応店)

・デパート・百貨店のギフト売場(仏事コーナー)

・まとめ:自分のニーズに合った購入先を選ぼう

・葬式用の饅頭はどこで売ってるの?迷わない選び方ガイドを総括

葬儀社(または提携のギフト業者)

現在では多くの葬儀社が、葬儀プランの中に返礼品や会葬御礼品の手配を組み込んでいます。その一環として「葬式饅頭」が選ばれることも一般的で、葬儀社が提携しているギフト専門業者から用意されることが多くなっています。

この方法の最大の利点は、手続きが非常にスムーズな点です。葬儀の準備で何かと忙しい中、自分たちで個別に発注する手間が省けるため、家族の負担を大きく軽減してくれます。また、茶と饅頭のセット、あるいはタオルなどを含む「簡易香典返し」の形で準備されていることが多く、包装やのし紙も仏事用として整えられています。

ただし、葬儀社で扱う返礼品はあらかじめ用意されたものから選ぶ形式が多く、自由度がやや制限されることがあります。たとえば、特定の和菓子ブランドや焼き印、地元の名物を取り入れたい場合などは、自分で和菓子店に依頼する方が柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。選択の際には、予算や参列者の人数、個別対応の可否などをよく確認しておくと良いでしょう。

オンライン通販(楽天・Amazon)

インターネットの普及により、葬式饅頭もオンラインで手軽に購入できるようになっています。楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなどの大手通販サイトでは、「志 饅頭」「法事用 和菓子」といったキーワードで検索することで、さまざまな商品が表示されます。

オンライン通販のメリットは、商品を写真で確認しながらじっくり選べる点と、全国配送に対応している点です。急ぎの場合でも、即日発送や翌日着の商品を選べば、通夜や葬儀に間に合わせることができます。

ただし、仏事用としての指定が明確でないと、通常の包装で届く場合があるため、注文時には「仏事用」「葬儀用」であることをしっかり選択・記載しておくことが大切です。また、食品であるため、賞味期限にも注意して選びましょう。

地元の和菓子店(老舗・仏事対応店)

最も伝統的な購入先は、地域に根差した老舗の和菓子店です。これらの店舗は、古くから地元の葬儀や法要に関わってきた実績を持っており、仏事の形式やマナーを十分に理解した上で商品を提供してくれます。特に、故人の名前や「志」「粗供養」などの焼き印を入れた饅頭、または仏事専用の包装紙に包んだ上品な仕上がりの饅頭など、目的に応じた細かな対応が可能です。

さらに、饅頭の甘さや大きさ、食感についても、参列者の年代や地域の風習に合わせて調整してくれるお店も多くあります。高齢者の多い地域では、喉越しのよい柔らかい生地にしたり、夏場であれば日持ちする焼き菓子に変えたりといった工夫がなされることもあります。

一方で、こうした和菓子店は、完全予約制であることが多く、突然の注文には応じられないケースもあります。葬儀の日取りが決まり次第、なるべく早めに相談し、数量や内容を打ち合わせしておくと安心です。

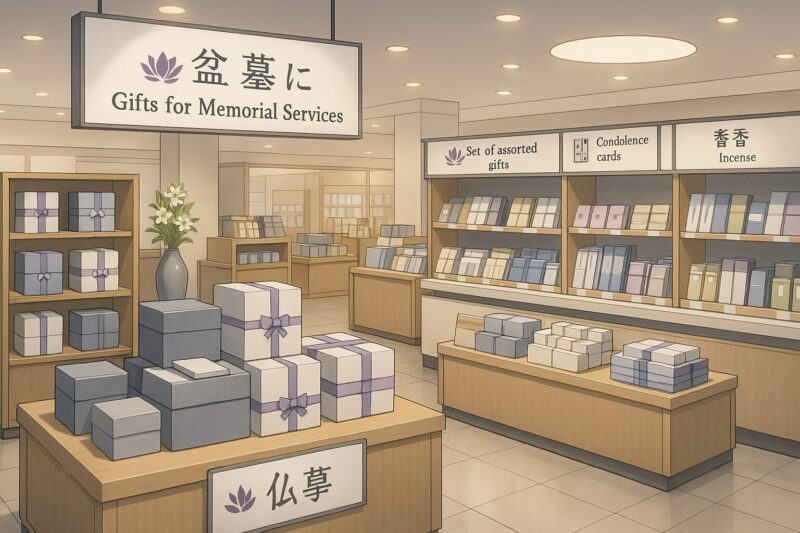

デパート・百貨店のギフト売場(仏事コーナー)

格式ある返礼品を求める方におすすめなのが、百貨店やデパートのギフト売場です。特に老舗の百貨店では、仏事用として専門の「お供え・返礼品コーナー」を設けており、洗練された和菓子セットが数多く取り揃えられています。

こうした店舗では、老舗和菓子ブランドが手がける高品質な饅頭を、仏事用に特別包装して販売していることもあり、外箱やのし紙、手提げ袋まで上品に仕上がっています。そのため、格式を重んじる家庭や、弔問客の多い大規模な葬儀の返礼品として非常に適しています。

ただし、百貨店のギフトコーナーには常時仏事用商品が並んでいるわけではなく、在庫状況や注文可能な期間が限られていることもあります。また、事前予約が必要なケースも多いため、来店前に電話やウェブサイトでの在庫確認や納期の相談をしておくことをおすすめします。

まとめ:自分のニーズに合った購入先を選ぼう

葬式饅頭の購入先は、地元の和菓子店から葬儀社、百貨店、オンライン通販、まで多岐にわたります。それぞれにメリットと制約があるため、葬儀の規模や参列者の層、予算、準備期間の余裕などをふまえ、自分にとって最も適した方法を選ぶことが大切です。

「急ぎで必要だけど品質も妥協したくない」「地域の伝統に合わせたい」「できるだけ負担を減らしたい」など、目的に応じて柔軟に検討してみましょう。

葬式饅頭の主な購入先と特徴一覧

| 購入先 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 1. 葬儀社(または提携ギフト業者) | 葬儀プランに含まれることが多く、ギフト業者と提携している | 手配が簡単で家族の負担が軽い。セット商品や仏事包装も整っている | 品目や仕様が決まっており自由度が低い。地元銘菓の指定などには不向き |

| 2. オンライン通販(楽天・Amazonなど) | 24時間注文可。 全国配送対応。 ネットで手軽に注文。 | 写真やレビューを見ながら選べる。急ぎ対応(即日発送)も可能 商品比較が簡単。 大量注文も対応可能。 | 仏事用指定を忘れると通常包装で届く。賞味期限・配送日程に注意。 |

| 3. 地元の和菓子店(老舗・仏事対応) | 地域密着型で、仏事に精通した店も多い | 焼き印・包装・味の調整ができる。風習に応じた対応が可能 | 完全予約制が多く、急な注文に弱い。早めの相談が必要 |

| 4. デパート・百貨店のギフト売場 | 仏事用の高級和菓子セットを多数扱う | 外観や包装が上品。格式ある場面にふさわしい | 在庫や納期に制限あり。事前予約や来店確認が必要。 価格帯もやや高め。 |

葬式用の饅頭はどこで売ってるの?迷わない選び方ガイドを総括

葬式饅頭は単なるお菓子ではなく、故人を偲び、参列者への感謝の気持ちを形にして伝える大切な供養の品です。

そのため、どこで購入するか、どんなものを選ぶかという点においても、価格だけでなく、品質・包装・地域文化との相性など、総合的な視点から選ぶことが求められます。

和菓子専門店や葬儀社、通販など、信頼できる購入先を見つけ、十分な余裕を持って準備しておくことで、当日の混乱や不安を大きく軽減することができるでしょう。

葬式饅頭の選び方を知ることは、単に形式に従うだけでなく、「大切な人を悼む時間」をより丁寧に、より思いやりのある形にしていくための一歩です。この記事が、そのお手伝いとなれば幸いです。

✅️葬式饅頭の由来

仏教の供養文化と、日本独自の贈答習慣が融合して生まれたものです。

✅️葬式饅頭の正式名称

最も一般的に用いられているのは、「志饅頭(こころざしまんじゅう)」

✅️ 葬式に饅頭を配る理由

仏教的な供養の意味に加え、参列者への感謝や「忌み晴らし」の精神、そして故人との思い出を共有するという複数の目的が重なり合って成り立っています。

✅️準備する個数

一般的な個数は「1人あたり2〜3個」が目安で、特別な決まりはない

✅️葬式饅頭の相場

一般的な相場としては1個あたりおおよそ200円〜400円程度が目安

個包装やのし紙が付いているもの、焼き印入りの高級仕様の場合は、やや高めの価格になる

10個入りで2,000円〜3,000円程度、20個セットであれば4,000円〜6,000円程度が主流

✅️模様

葬式饅頭には、無地のものもあるが、「志」などの文字が焼き印で押されたものが一般的かつ人気

✅️サイズ

一般的に直径5cm〜7cm程度のもの、一口〜二口で食べられるほどよいサイズ感

✅️葬儀社(または提携ギフト業者)

手配が簡単で家族の負担が軽い・品目や仕様が決まっており自由度が低い

✅️ネット通販

24時間注文可・全国配送対応・ネットで手軽に注文・レビューを見ながら選べる・急ぎ対応(即日発送)も可能商品比較が簡単・大量注文も対応可能

仏事用指定を忘れると通常包装で届く、賞味期限・配送日程に注意。

✅️地元の和菓子店

地域密着型で、焼き印・包装・味の調整ができる。完全予約制が多く、急な注文に弱い。

✅️デパート・百貨店のギフト売場

仏事用の高級和菓子セットを多数扱う・外観や包装が上品・格式ある場面にふさわしい・在庫や納期に制限あり・事前予約や来店確認が必要・価格帯もやや高め

コメント